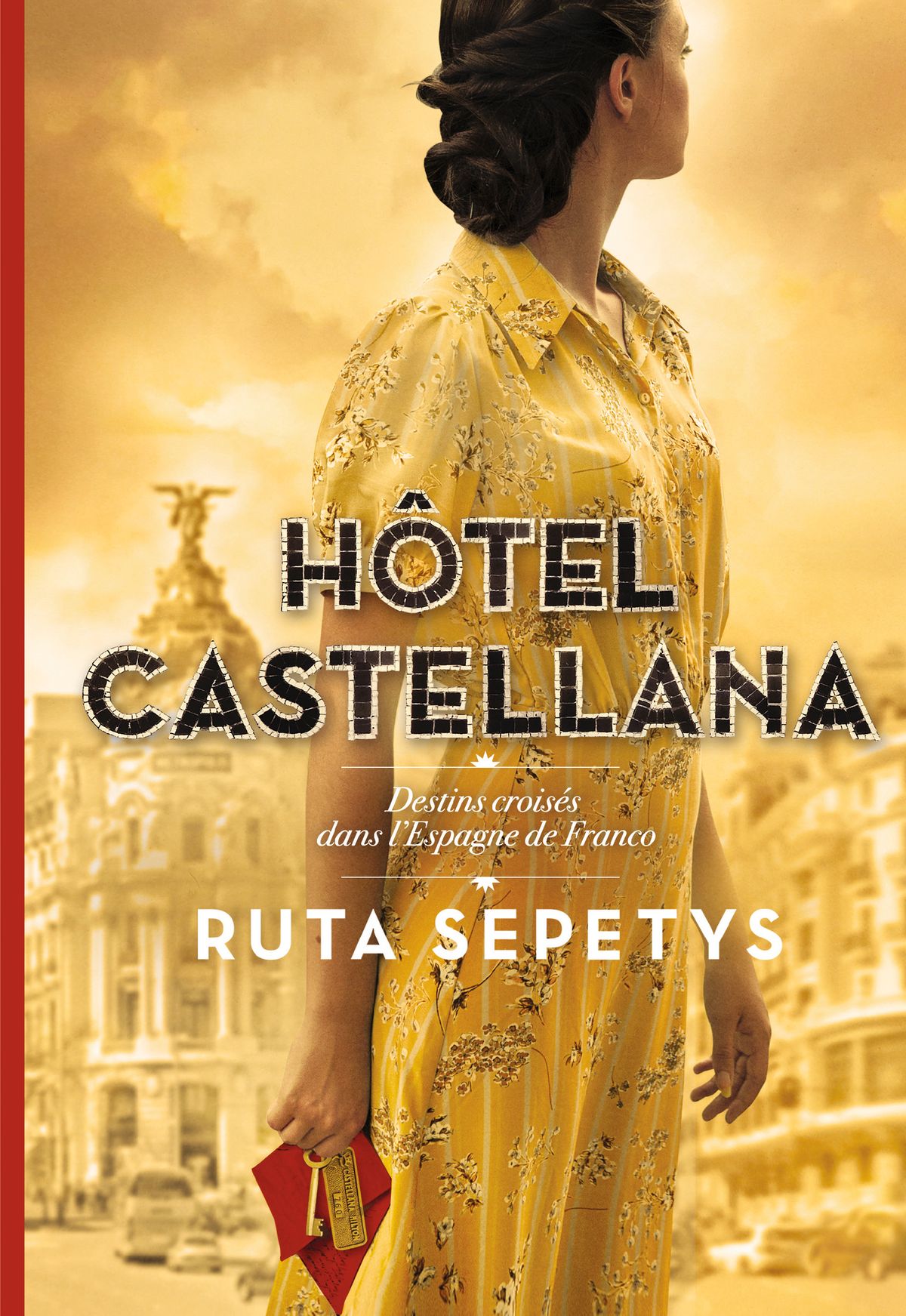

Madrid, 1957. L’Espagne de Franco s’efforce de faire oublier la guerre civile et accueille ses premiers touristes et hommes d’affaire américains. Dan est un jeune homme de dix-huit ans, espagnol par sa mère, descendu avec ses parents au luxueux hôtel Castellana. Mais là où son père veut faire des affaires dans le pétrole, et où sa mère veut renouer avec ses origines, Dan, doté d’un vrai talent pour la photographie, espère découvrir l’Espagne véritable, derrière la façade souriante du personnel de l’hôtel.

C’est à l’hôtel que travaille Ana, dont les parents républicains ont été tués par le régime et dont la famille entière paye cher d’être associée à des gauchistes. Le salaire d’Ana va tout entier pour soutenir sa famille (sa sœur, son frère, son beau-frère et sa nièce) entassés dans deux pièces dans le quartier populaire de Vallecas. Rafa, le frère, cumule deux boulots, à la boucherie et comme fossoyeur dans un cimetière, en compagnie de son ami d’enfance, de persécutions et d’errance, Fuga, qui rêve de devenir un torero célèbre et s’entraîne la nuit dans les champs des éleveurs. Puri, la cousine d’Ana, est bonne-sœur dans une institution accueillant et plaçant des bébés orphelins, institution aux pratiques douteuses…

Hôtel Castellana est un roman ados/jeunes adultes américain, choisissant comme cadre l’Espagne franquiste de 1957, ses pesanteurs, ses oppressions, sa culture du silence. On sent que l’autrice a été fascinée par son sujet et a tenté de faire passer à son public quelque chose de ce monde à la fois tout proche et très différent, très lointain. La romancière a sur ce point une approche très honnête et très documentée (avec, notamment, de nombreux extraits d’archives mis en contrepoints des chapitres) choisissant comme véhicule narratif un jeune homme américain découvrant l’Espagne, image de l’autrice explorant son sujet. Cette humilité dans la création et la longue postface détaillant dans quel contexte le livre est né m’ont rendu sympathique et le livre et sa créatrice.

Le récit n’évite pas quelques facilités narratives modernes (chapitres courts terminés par des suspenses/surprises parfois artificiels) mais l’histoire en est très intense et prenante, avec de nombreux sujets habilement entremêlés : le silence d’après la guerre civile, le poids de la société conservatrice, les adoptions d’enfants républicains, la photographie, le rêve des toreros… et bien sûr une romance entre deux jeunes gens attachants.

Bien que vendu comme roman ados, Hôtel Castellana est aussi une très bonne lecture pour adultes. Une belle découverte. Merci Rosa !