Nous avons eu l’occasion de découvrir ce film avec Rosa grâce à l’excellente programmation du studio des ursulines, rue du même métal à Paris. Juste un mot sur le lieu : le studio des ursulines est un petit cinéma spécialisé dans les films pour enfants, doté d’une seule salle avec balcon, petites colonnes, rideau rouge qui se lève avant le film. Un petit endroit magique qui sait ce que le mot cinéma veut dire.

Le film nous a été présenté par mademoiselle Chloé, qui a su éveiller notre curiosité et nous donner de bonnes pistes d’observation. Je n’y serais peut-être pas allé spontanément : j’ai une petite méfiance envers les films d’animation d’auteur du genre primés à Annecy, réalisés entièrement par un ancien prisonnier politique adinien qui a gravé les images au poinçon sur des plaques de métal rouillé. Et bien j’aurais eu bien tort.

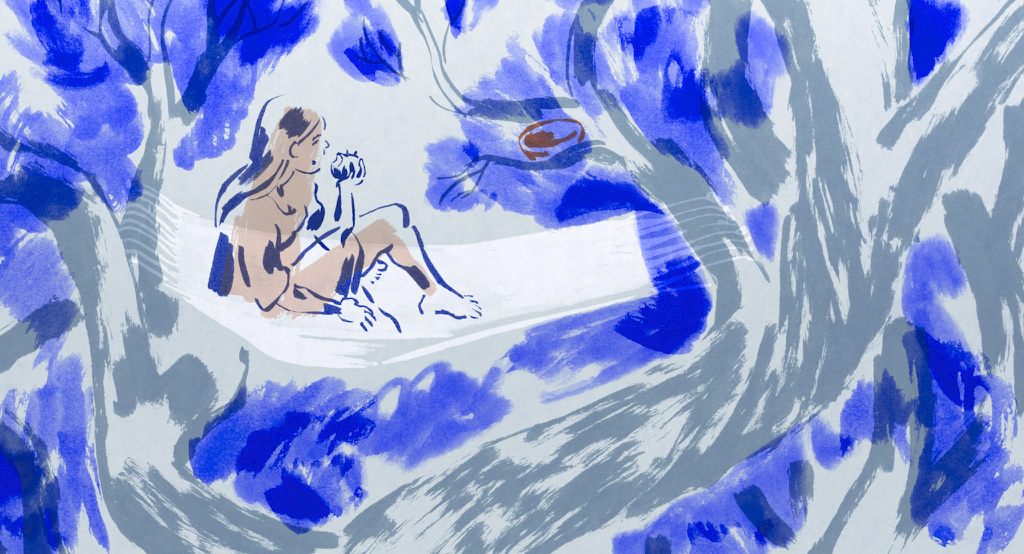

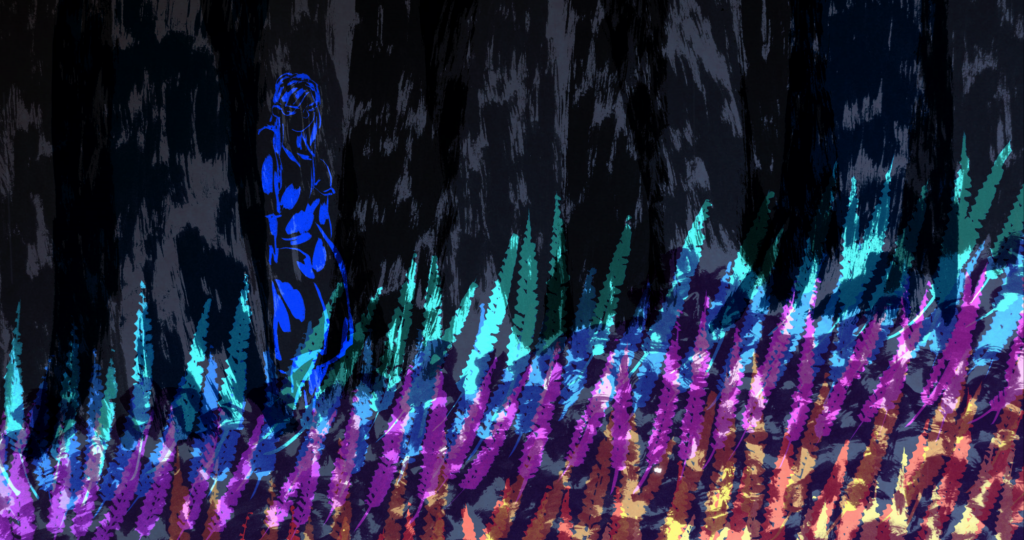

La jeune fille sans mains a été dessiné par l’auteur, avec de beaux traits d’encre assortis d’aplats de couleur. Vues en statique, les images rendent étrangement. Dans le film, elles sont magnifiques. Les traits incomplets, les figures juste évoquées, aidées la bande son stimulent le travail de l’imagination et font recréer tout un monde. Un monde de conte (inspiré des frères Grimm et adapté pour le théâtre par Olivier Py) : celui d’un meunier si pauvre qu’il vend au diable « ce qui se trouve derrière sa maison » en échange de la richesse. Il pensait vendre le pommier, il donne à la place sa propre fille, installée dans l’arbre qui est son terrain de jeux.

Le film respecte magnifiquement la cruauté du conte, qui verra un père couper les mains de sa fille, et celle-ci traverser mille épreuves difficiles qui pourraient toutes l’avilir mais qui ne font que la grandir. Les clefs symboliques sont tout le temps présentes, l’esprit poétique du spectateur est en alerte. La jeune fille sans mains est un récit d’initiation, une quête, une exploration du corps dans tous ses aspects (scènes sexuelles comprises, traitées avec grande délicatesse), qui ne fait aucune concession sur le récit. Un beau personnage de femme, une histoire puissante et une très grande réussite. J’ai adoré, Rosa aussi.

A voir à partir de neuf ans – l’histoire est dure mais jamais choquante.