J’avais retenu de ma lecture de la fontaine pétrifiante – outre un propos d’une intelligence rare sur la littérature d’imagination – ces passages rêvés où le héros, embarqué sur un cargo glissant d’île en île traversait l’archipel du rêve, étrange assemblage de petites contrées à l’atmosphère parfois méditerranéenne, parfois tropicale, où la modernité paraît s’être arrêtée, où les coutumes et les interdits déroutent les étrangers, où les femmes sont séduisantes et un peu étranges.

J’avais retenu de ma lecture de la fontaine pétrifiante – outre un propos d’une intelligence rare sur la littérature d’imagination – ces passages rêvés où le héros, embarqué sur un cargo glissant d’île en île traversait l’archipel du rêve, étrange assemblage de petites contrées à l’atmosphère parfois méditerranéenne, parfois tropicale, où la modernité paraît s’être arrêtée, où les coutumes et les interdits déroutent les étrangers, où les femmes sont séduisantes et un peu étranges.

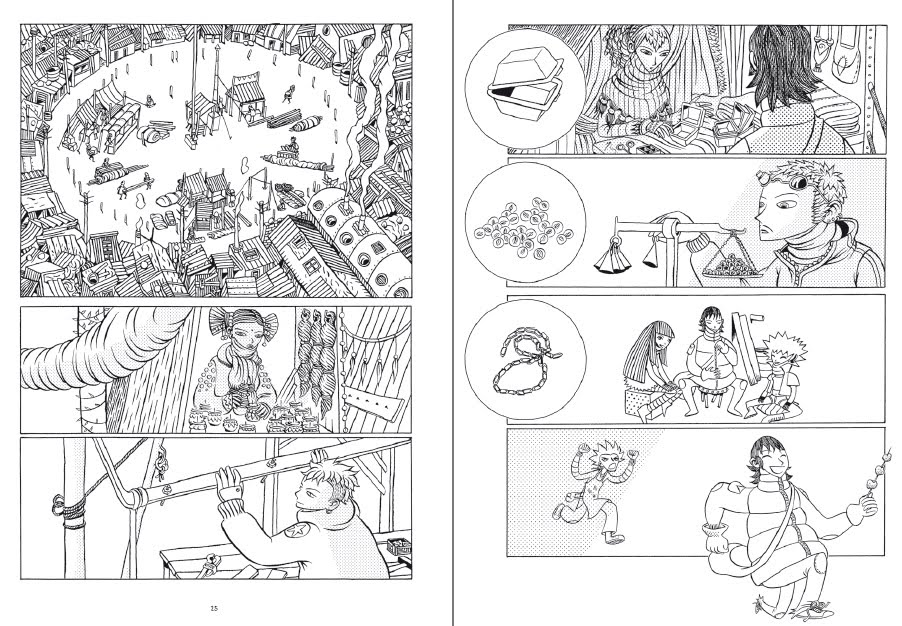

Le recueil l’Archipel du rêve m’a permis d’y retourner, et je ne comprends pas pourquoi j’avais si longtemps boudé mon plaisir. Nous avons là une demi douzaine de nouvelles, écrites sur une période assez longue, qui prennent pour cadre les îles de l’archipel. Le contexte apparaît un peu plus clairement que dans la fontaine pétrifiante : dans le monde de l’archipel, pas très éloigné du nôtre dans les années 60, une guerre dure depuis longtemps entre deux grandes entités, le Faianland et la Fédération. Le genre de guerre sourde et lointaine, qui ronge les vies et les familles et rend les pays froids et tristes. L’archipel, situé entre les nations et le continent austral (où se déroulent, on ne sait pourquoi, les opérations militaires) est une zone de neutralité, d’évasion, de fuite. Les histoires sont toutes construites sur un schéma très priestien : des personnages un peu paumés, des désirs inavoués, des situations pas claires qui font douter de leur propre expérience. On sent derrière ces récits des rêveries, des logiques oniriques, parfois douces, parfois cruelles, que l’art de Christopher Priest sait transformer en histoires vertigineuses et kaléidoscopiques. J’ai plusieurs fois admiré la rouerie de l’auteur, son talent pour nous faire douter de ce que nous lisons, de ce que nous ressentons. J’ai surtout aimé encore plus qu’avant cet espace imaginaire, ce lieu de fantasmes érotiques, de voyages immobiles, de vertiges et d’illusions, cette destination onirique qui pourrait être la mienne.

P.S : en revoyant les critiques, je me rends compte que ce livre est passé relativement inaperçu à sa sortie. Quel dommage… Je le dis et le redis alors : Christopher Priest est un très grand auteur, un maître du vertige.

P.P.S : lisez les critiques ci-dessous, si vous doutez encore !

Je voulais lire Manchette depuis longtemps, sa réputation n’étant plus à faire. Je l’ai découvert à travers deux romans : celui qui donne son titre à cette note et la position du tireur couché, lu l’année passée.

Je voulais lire Manchette depuis longtemps, sa réputation n’étant plus à faire. Je l’ai découvert à travers deux romans : celui qui donne son titre à cette note et la position du tireur couché, lu l’année passée.