Je jette quelques mots sur l’exposition de la cinémathèque sur le cinéma expressionniste allemand. Elle est superbe !

Je jette quelques mots sur l’exposition de la cinémathèque sur le cinéma expressionniste allemand. Elle est superbe !

Nous y sommes allés par un froid dimanche après-midi, alors que le soleil se couchait (l’expo ferme à 20h, le dimanche, un luxe !) et la promenade dans le quartier de Bercy avec le vent froid et la lumière qui baisse est déjà une expérience en soi, on a l’impression de frôler de gros monstres endormis et éteints, le POPB et le ministère des finances…

Le bâtiment (très moderne) de la cinémathèque était déjà toute une promesse, avec ses volumes tordus, ses éclairages bizarres, ses perspectives impossibles et le calme silence qui y régnait. Des employés affables, un espace tranquille, tout le recueillement ouaté d’un dimanche soir fatigué.

Je ne savais trop si j’aimais le cinéma expressionniste avant de me rendre à l’expo. De manière générale, Cecci et moi sommes plutôt amateurs des films des années 20/30, avec leur énergie brutale et le jeu souvent violent des acteurs (Ah, Scarface !). Et j’aime les plans étranges et les visages puissants des personnages de Métropolis ou de M. le maudit…

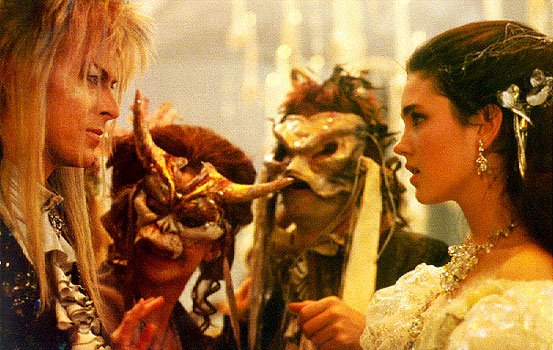

L’exposition est installée dans un espace très bien aménagée. Des salles thématiques (la nature, les intérieurs, le corps, les escaliers…) nous présentent de nombreuses esquisses, souvent très puissantes et frappantes, souvent angoissantes. Une astucieuse installation d’écrans (dans chaque salle) permet de voir des extraits des films dont il est question, en rapport avec le thème de la salle. On voit aussi, naturellement, de nombreuses affiches, un peu de matériel de tournage, des maquettes d’installations de tournage (Siegfried affrontant ce terrible dragon mécanique, magnifique !), de splendides originaux de plans de décor ou de machineries qui paraissent sortis de quelque Nécronomicon. Et, last but not least, on a même droit à une reconstitution aux 3/5 d’un décor du Cabinet du docteur Caligari…

L’exposition est installée dans un espace très bien aménagée. Des salles thématiques (la nature, les intérieurs, le corps, les escaliers…) nous présentent de nombreuses esquisses, souvent très puissantes et frappantes, souvent angoissantes. Une astucieuse installation d’écrans (dans chaque salle) permet de voir des extraits des films dont il est question, en rapport avec le thème de la salle. On voit aussi, naturellement, de nombreuses affiches, un peu de matériel de tournage, des maquettes d’installations de tournage (Siegfried affrontant ce terrible dragon mécanique, magnifique !), de splendides originaux de plans de décor ou de machineries qui paraissent sortis de quelque Nécronomicon. Et, last but not least, on a même droit à une reconstitution aux 3/5 d’un décor du Cabinet du docteur Caligari…

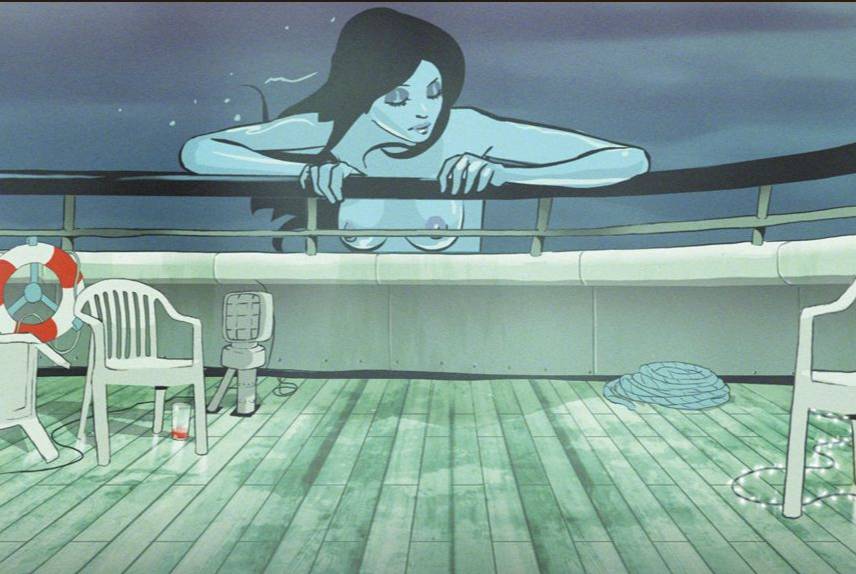

Les expressionnistes m’ont donné l’impression, très émouvante, d’avoir suivi jusqu’au bout un projet artistique très intense : tout coordonner : jeu, décors, corps, à l’expression d’un sentiment, d’une impression interne. Ne pas chercher à rendre la réalité, mais rendre plutôt les impressions que la réalité produit en nous, impressions vibrantes, tremblantes, esquisses tranchées bordées de noir, pleines de peur, d’angoisse, de grotesque…

Les expressionnistes m’ont donné l’impression, très émouvante, d’avoir suivi jusqu’au bout un projet artistique très intense : tout coordonner : jeu, décors, corps, à l’expression d’un sentiment, d’une impression interne. Ne pas chercher à rendre la réalité, mais rendre plutôt les impressions que la réalité produit en nous, impressions vibrantes, tremblantes, esquisses tranchées bordées de noir, pleines de peur, d’angoisse, de grotesque…

En visualisant certains extraits de films, nous n’avons pas pu nous empêcher d’imaginer les incroyables moments de direction d’acteurs auxquels ils doivent avoir donné lieu…

En visualisant certains extraits de films, nous n’avons pas pu nous empêcher d’imaginer les incroyables moments de direction d’acteurs auxquels ils doivent avoir donné lieu…

Bref, un moment très fort dans un lieu très agréable.

PS : je ne peux m’empêcher de la comparer à l’exposition Disney, bondée de monde et prétentieuse, au Grands Palais. Le type d’objets exposés était le même (dessins, extraits de films…). Mais, était-ce la qualité des textes? L’exposition de la cinémathèque m’a parue bien plus profonde, quand celle du Grand Palais m’a semblé rester à la surface des choses et se limiter à l’anecdotique (malgré quelques perles, quelques dessins intéressants). Disney ayant été influencé par l’expressionnisme, le rapport à tirer entre les deux espos me paraissait intéressant.