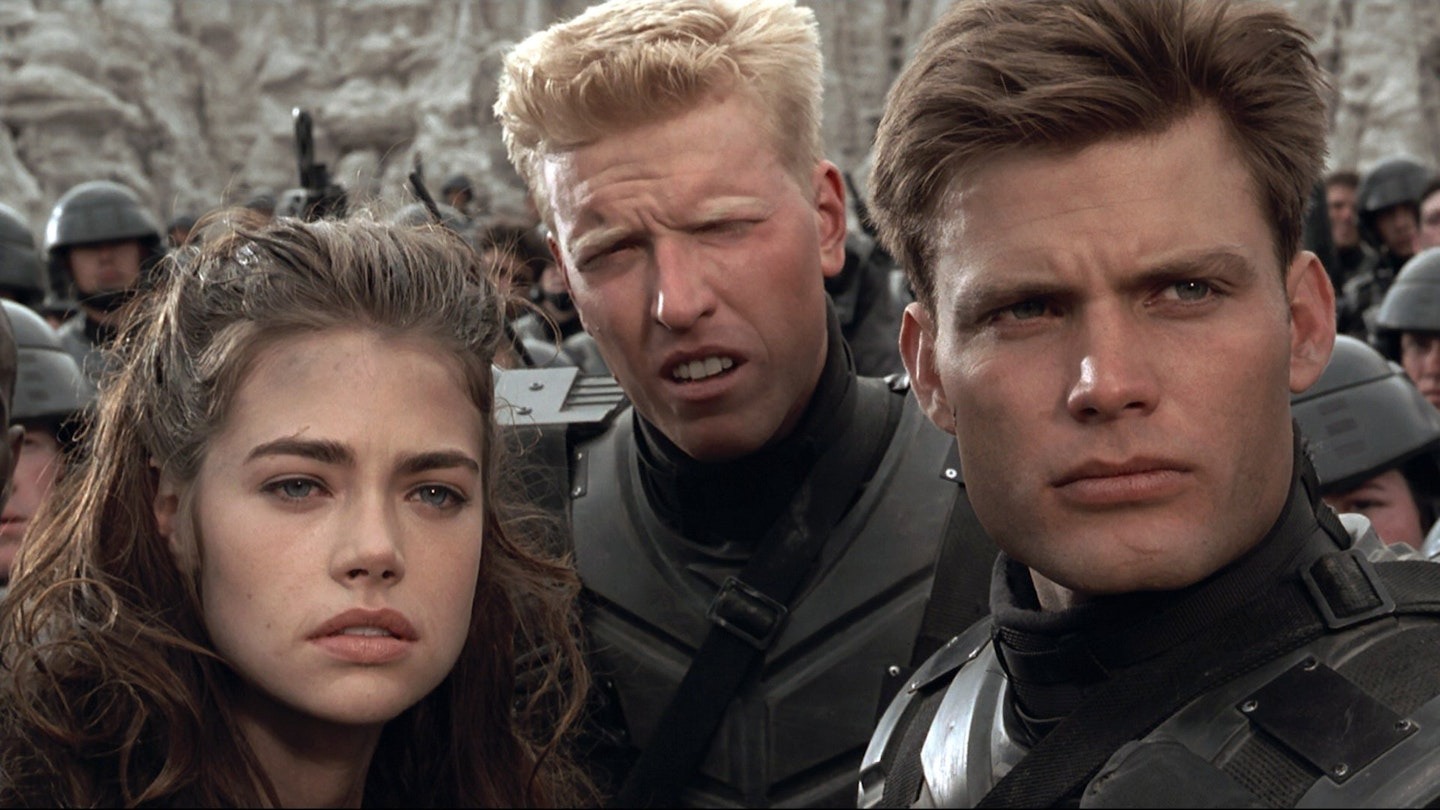

Hier soir, avec Cecci et Marguerite, nous avons regardé Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, qui m’avait laissé une impression mitigée à sa sortie. Alors, oui, Orlando Bloom a une seule expression durant tout le film, et il y un seul perso féminin (enfin, deux, mais le premier est mort avant le début du film), donc ça va être hard de passer le test de Bechdel. Et le héros est trop fort, il sait tout faire, apprendre à se battre en cinq minutes, fabriquer des machines de siège et monter un système d’irrigation dans un pays qu’il vient de découvrir parce que les gens qui habitent là, bêtes, n’en ont jamais eu l’idée.

|

| « Go, and tell Saladin that Jerusalem is coming » |

Mais à part ça, on a aussi des costumes superbes, des décors qui ressemblent à des tableaux, des trucs qui flottent dans l’air (cendres, pétales, papiers – Ridley Scott signature), des drapeaux, encore des drapeaux, des armées immenses, des personnages musulmans très beaux, des templiers, et quelques images vraiment puissantes. Avec des drapeaux.

Je me suis laissé prendre dans cette quête mystique pas très causante, avec une musique ample et le passage de l’ombre à la lumière, la découverte du monde par ce jeune homme en quête d’un dieu et d’un sens.

Marguerite dit que ce film a des points communs avec le treizième guerrier : un personnage qui passe d’un monde à l’autre, la rencontre des cultures et un siège désespéré. Et, fun fact, une citation musicale durant la scène de l’adoubement collectif !

Nous avons regardé la director’s cut, conseillée par Sabrina K*, et d’après les revues en ligne elle est bien mieux (réellement) que la version cinéma. Le film m’a paru en tous cas avoir une belle cohérence de rythme et de dramaturgie, qui m’a emporté. Narrativement, j’aime l’idée d’un combat final dans lequel on ne souhaite la victoire d’aucun côté. Et sortir en 2005, en pleine war on terror, un film prônant une vie paisible entre chrétiens et musulmans et montrant de manière positive un chef musulmans portant la barbe, c’était quand même pas mal.

Et le personnage du roi lépreux… J’aime déjà le film juste à cause de lui.