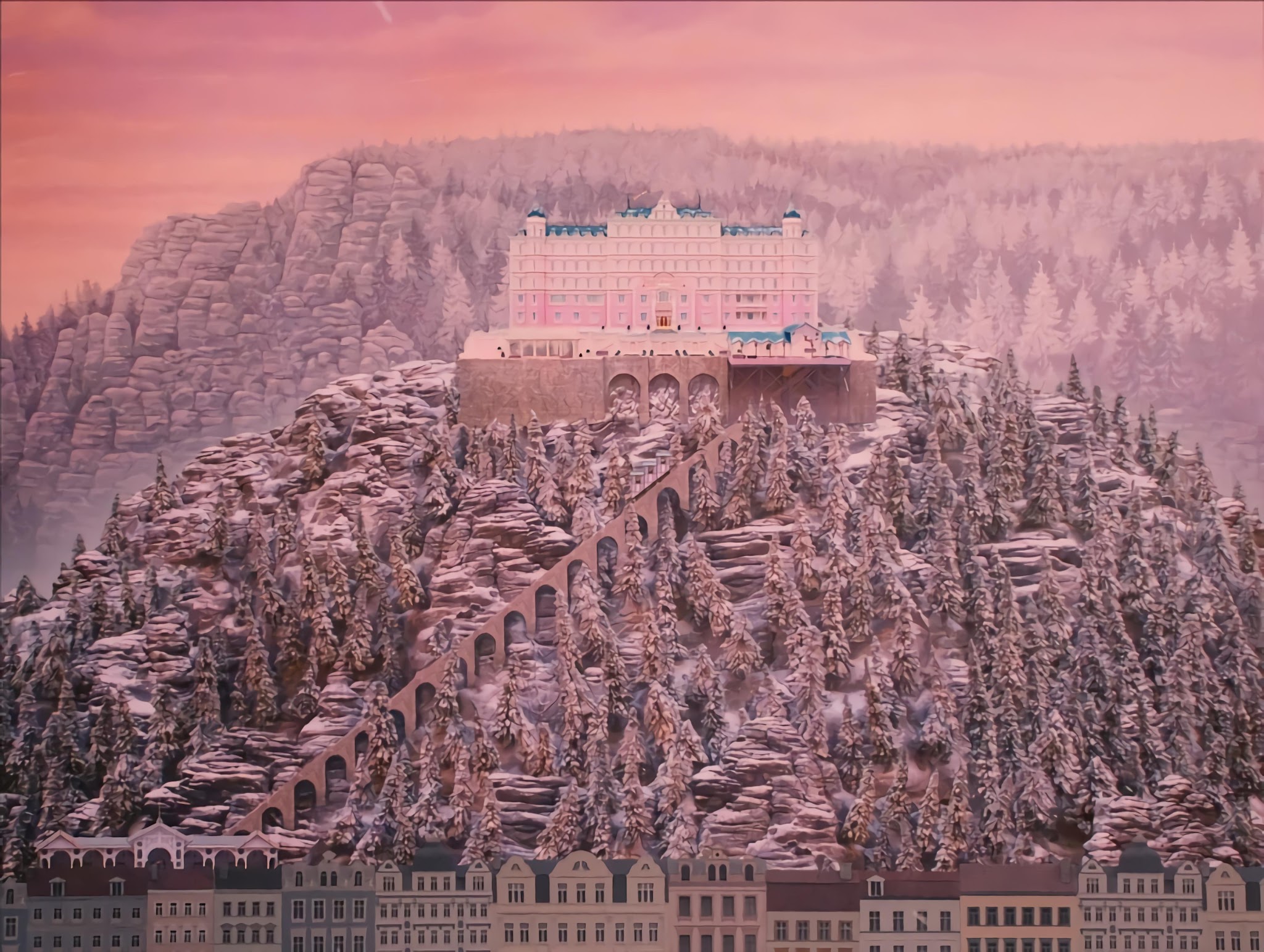

Il était une fois un pays charmant qui s’appelait la France. Regardez-la par le petit bout de la lorgnette, c’est elle en plein xviiie siècle. Alors on vivait heureux, les femmes étaient faciles et les hommes se livraient à leur plaisir favori : la guerre — le seul divertissement des rois où les peuples aient leur part.

Un autre film du dimanche, et un plongeon plus loin dans le passé. Noir et blanc, années 50, Gérard Philipe et Gina Lollobridgida.

Fanfan est un jeune homme bien fait de sa personne, qui a peu de fortune, beaucoup d’audace, une forme d’inconscience et un paquet de chance. Pour échapper au mariage avec la fille d’un fermier, il s’engage dans l’armée, bien persuadé qu’il épousera la fille du roi. Bagarres, rencontres, coïncidences folles et combats sur le toit plus tard, il finira par rencontrer Louis XV et changer le cours d’une bataille.

Le film est rigolo, très enjoué, pas mal filmé du tout. Ca galope, ça ferraille, il y a des bons mots tout le temps: j’ai été surpris de découvrir à quel point c’était écrit.

Tu aimes Fanfan, dis-tu ? Remercie-moi donc : mon caprice t’offre l’occasion de lui donner la plus grande des preuves d’amour en trahissant pour le servir la fidélité que tu lui as juré.

Pour le reste, les enfants ont été troublés par le noir et blanc. Le son années 50 et la diction très « comédie française » des acteurs (par ailleurs très bons) rendent les dialogues parfois difficile à saisir. Et si on regarde le film d’un œil moderne, on sera choqué par le personnage féminin. Adeline La Franchise ne sert, par ses appâts, qu’à mouvoir tous les hommes du récit, et n’a par elle-même pas beaucoup d’initiatives…

J’suis pas pressé ! Dès l’instant que mon avenir est assuré, j’aurai la patience d’espérer dans la certitude.

Reste un film très joyeux, énergique et sautillant. Ca se regarde très bien.