|

| édition anglaise, couverture par Peter Bailey |

La bibliothèque publique que nous fréquentons a eu la très bonne idée de dissimuler la couverture de certains livres pour surprendre les lecteurs. Nous avons donc pris celui-ci en aveugle (l’image de couverture étant fort laide, nous l’aurions peut-être reposé) et nous avons bien fait.

J’étais un rat raconte l’histoire d’un couple de vieux sans enfants, Bob et Jeanne, qui voient débarquer chez eux un drôle de petit garçon habillé en page, tout perdu et incapable de dire son nom. A vrai dire, il est incapable de fournir autre chose comme information sur lui-même que: « j’étais un rat ».

Nos braves vieux vont s’attacher à Roger (ils vont le nommer ainsi), malgré la manie de ce dernier de ronger tout ce qu’il trouve, de manger en plongeant la bouche directement dans l’assiette et de déchiqueter la literie.

J’étais un rat est un petit roman très attachant et très réussi, situé dans un monde délicatement évoqué, presque réaliste mais pas trop. Basé sur cette curieuse prémisse (un petit garçon qui « était un rat », au lecteur de comprendre ce que ça peut bien signifier), il raconte les pérégrinations de Roger à travers la société, entre fonctionnaires, policiers margoulins, savants et philosophes, avec qui le petit garçon plein de bonne volonté va connaître aventures, avanies et catastrophes.

Le récit est rythmé par les Unes du journal le Père Fouettard, un tabloid populaire et bien racoleur, dont les articles accentuent le côté satirique et caustique du roman.

Rosa et Marguerite ont beaucoup aimé : le roman les a émues, les a fait réfléchir, et surtout, il les a fait rire.

|

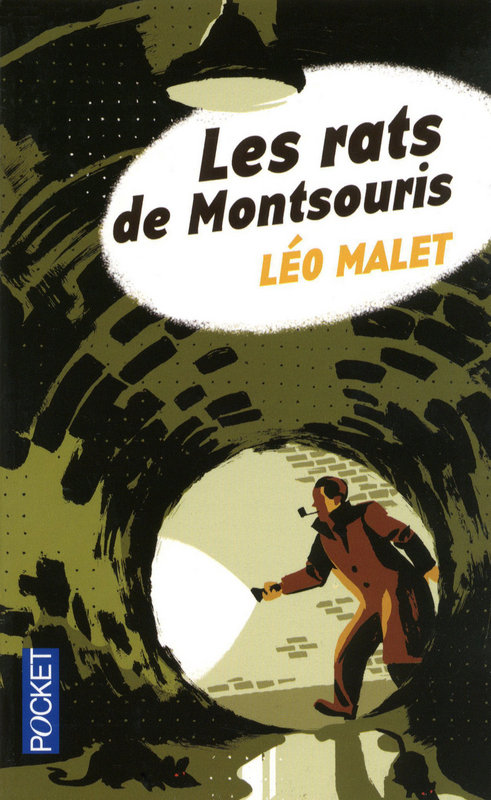

| édition Folio Junior |

PS : autant la couverture de l’édition Folio Junior est laide, autant les illustrations intérieures de Peter Bailey sont charmantes, voire indispensables à l’histoire.