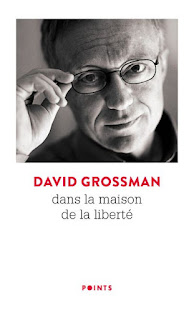

J’ai trouvé très éclairant et très intéressant ce recueil de conférences et d’interviews de l’écrivain israëlien David Grossman. Il y aborde de nombreux sujets. La mémoire de la Shoah, la cohabitation et la guerre entre Israël et la Palestine, la vie en temps de guerre, le travail de l’écrivain et la liberté qu’il offre dans un monde oppressant. Le relation à l’espoir et au désespoir (écologique dans mon cas) me parle bien.

Même si la plupart des entretiens datent d’il y a dix ou vingt ans, son discours et sa compréhension des manipulations des affects israeliens par l’affreux Netanyahou me semble toujours valable.

Ca m’a donné envie de lire ses livres.

Quelques citations (je pourrais en sortir plein)

Sur l’espoir.

En d’autres termes : l’espoir est le fruit d’un acte volontaire de l’imagination et, dans une certaine mesure, il est possible de le considérer comme un acte de création : il peint pour l’homme asservi, pour la société opprimée tout entière, le tableau d’une existence riche et dynamique, différant fondamentalement du « tableau » dans lequel l’homme et la société se sont momentanément emprisonnés.

Et il est aussi possible d’affirmer que l’espoir est une sorte d’ancre jetée du plus profond d’une existence asservie et désespérée dans une réalité qui n’existe pas encore sinon dans les souhaits de l’homme. Mais le fait même de « jeter » une ancre dans le futur, la faculté même de le faire, crée déjà un espace de liberté dans le cœur de l’homme qui ose encore espérer.

Voilà donc une démarche intéressante : des individus – ou une société tout entière – projettent au loin, au cœur de l’avenir, une vision ou un rêve et, dès lors, la vision et le rêve commencent à agir sur ceux qui les ont créés et les attirent tel un puissant aimant.

Sur « les partis du désespoir » (et la droite israelienne)

Quand les accords d’Oslo ont échoué, nous avons été sévèrement punis pour cette trahison par des années de violences et des centaines de victimes.

Mais cette erreur ne sera plus réitérée – promettent les partis du désespoir en Israël -, dorénavant nul ne nous surprendra plus à croire que les relations avec nos voisins et la paix sont possibles. Dorénavant, nous ne croyons plus en aucune promesse, nous ne croyons en aucune chance de réussite.

En l’occurrence, la droite a triomphé en Israël. La droite a réussi à inoculer à la majorité des citoyens sa vision du monde qu’elle propageait ces dernières décennies.

En un certain sens, si la droite a vaincu la gauche, elle a aussi vaincu Israël. Non seulement parce que cette vision du monde pessimiste accule Israël à la stagnation à un point critique de son existence, là où il lui faut tout faire pour obtenir la paix avec ses ennemis, là où sont exigées audace, souplesse et créativité. Mais encore la droite a vaincu Israël en portant un coup fatal à ce que, jadis, on appelait l’« esprit israélien »: cette étincelle, cette capacité à renaître, à se réinventer, cet esprit du « malgré tout », et le courage, l’initiative, l’espérance.

Sur la création de personnages

Je ne peux pas décrire un personnage qui n’est pas moi, et qui ne deviendra pas moi.

D’habitude, le plus grand nombre d’entre nous préfère penser qu’il est soit un homme soit une femme, soit un enfant soit un adulte, soit normal soit fou, soit israélien soit palestinien. Quand vous êtes écrivain, vous êtes à même de vous mouvoir de façon très libre sur cette ligne et vous discernez que tant d’options nous constituent. Oui, Je peux donc aussi être une femme, l’enfant que j’ai été et ensuite la personne très âgée que j’espère devenir dans vingt-cinq ans. Je peux être normal et fou, je peux aussi être palestinien et israélien, je peux être colon et gauchiste. Et même, je voudrais être tout ça. C’est une façon d’être dans la réalité. Je ne veux rien dénier totalement, je ne veux pas tourner le dos à quoi que ce soit. J’atteins mes limites quand il s’agit de quelque chose comme Daech.

Ses adeptes me sont hermétiques. Je suis sûr qu’ils ont leur logique et leurs croyances, mais comme ils n’amènent que la mort, c’est un lieu qui ne m’intéresse pas. Les puissances qui génèrent la mort ne m’intéressent pas. Mais toutes les autres options humaines, immenses et riches, je ne veux pas les proscrire de mon être. Dans la courte durée de notre vie, pourquoi devrions-nous nous restreindre à telle ou telle chose ?