Kansas, novembre 1959. Dans une petite ville tranquille de la Bible Belt, Herb Clutter, un fermier entreprenant, aimé de tous, est massacré avec son épouse, sa femme, sa fille, son fils, dans sa propre maison, par des inconnus. La population est bouleversée, la police met tous les moyens pour retrouver le ou les tueurs, d’autant que le mobile est incompréhensible (rien, ou presque, n’a été volé) et que les meurtres ont été commis de sang froid, les victimes étaient attachées quand on les a exécutées.

Kansas, novembre 1959. Dans une petite ville tranquille de la Bible Belt, Herb Clutter, un fermier entreprenant, aimé de tous, est massacré avec son épouse, sa femme, sa fille, son fils, dans sa propre maison, par des inconnus. La population est bouleversée, la police met tous les moyens pour retrouver le ou les tueurs, d’autant que le mobile est incompréhensible (rien, ou presque, n’a été volé) et que les meurtres ont été commis de sang froid, les victimes étaient attachées quand on les a exécutées.

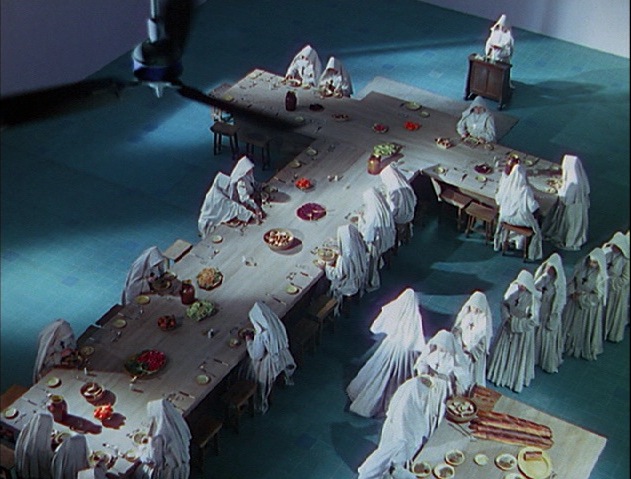

A partir de ce fait-divers réel et atroce, Truman Capote entreprend un étrange roman. Il met en scène la vie de la famille Clutter durant ses derniers jours, il décrit Garden City et sa population, il raconte la trajectoire des tueurs (qui seront arrêtés quelques mois après). J’avais au début l’impression de lire un de ces bouquins qui fleurissent maintenant pour chaque fait-divers détonnant, une plongée voyeuriste dans le monstrueux, dans l’atroce. Attention aux petits détails, enquête-vérité, émotion facile.

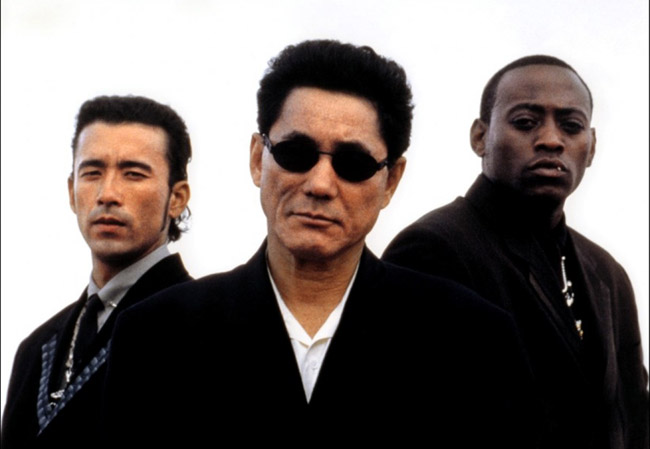

Puis je me suis posé une question. Truman Capote était journaliste, mais aussi écrivain (et pas des plus mauvais…). Donc menteur, manipulateur, metteur en scène. Un premier mensonge, énorme : dans tout ce récit, si fascinant soit-il, quelqu’un manque. On a gommé un personnage de premier plan : l’auteur lui-même, avec ses questions, son décalage de New-Yorkais plongé dans le Kansas rural, avec sa manière de parler différente, sa compréhension forcément imparfaite… Quel crédit alors accorder à ce récit, qui est devenu pourtant ce que les gens retiendront de l’affaire Clutter ?

De sang froid est un roman, pas un reportage. Une oeuvre construite, fabriquée, écrite, cherchant la vérité, notamment la vérité des hommes. Un récit très fort, de bons personnages, fascinants, des situations étranges, des coïncidences bizarres. Un aperçu de la vie américaine en 1960 de l’âge d’or et de son envers, les paumés sur les routes, les motels miteux de Vegas, les virées au Mexique, les déviances sexuelles… Le tout très bien écrit. Pas un reportage, un très bon roman.