Ne pas oublier de se référer aux épisodes précédents pour lire ce qui suit. Attention si vous comptez jouer un jour cette campagne, ce récit comprend nombre de spoilers.

Si on se réfère au découpage classique de la campagne, nous voici donc en novembre 1925, à la fin du « chapitre égyptien ». Voici en quelques mots (et de nombreuses heures de jeu) comment s’est déroulé ce dernier…

A la recherche de sa petite amie, Ms Rebecca Donner, Christiansen débarque à port Saïd à la fin du printemps 1925. Elle devait l’y retrouver, mais n’apparaît pas au rendez-vous. Ses bagages sont là, son journal et une étrange statuette représentant « l’homme à trois jambes » (mais pourquoi n’a-t-il pas de tête ?). Suivi comme une ombre par Sam Lipsky débarqué de New-York, il enquête chez les frappadingues de la Egyptian Ankh Society (les purs, les vrais, les versions anglaises et américaines de la société ne sont que des imitateurs). Ceux là relèvent plus du proto new age que des cultes à sacrifice, Jonas se dit qu’il n’est pas sur la bonne piste. Il cherche là où ça crie et où ça saigne… Il remonte la piste de l’emploi du temps de Rebecca, se pose des questions sur les fouilles entreprises par Alexandre Gautier à la maison verte, un site de la XXIIème dynastie où aurait résidé une favorite/reine nommée… Nitocris.

Rebecca est retrouvée à l’hôpital, plongée dans une inquiétante catatonie, même si d’après le médecin qui la suit, une forme de drogue serait à l’origine de cet état. Cette maladie du sommeil frapperait des dizaines et des dizaines de personnes… Le but de Jonas devient alors de comprendre la cause de cet état pour pouvoir guérir Rebecca avant de l’emmener à New York où elle sera plus en sécurité.

Au Caire, il trouve des alliés : Nigel Wassif, le journaliste mondain, Hoda Shaaryia, une grande bourgeoise féministe égyptienne, amie de Rebecca, puis bientôt le professeur Mansour, égyptologue, spécialiste des rites funéraires. Laissant tomber la société de l’Ankh, il se tourne vers l’artisan qui a fabriqué pour eux certains de leurs éléments de culte, le joaillier juif Aaron Iffaz, disparu de son domicile depuis deux ans, mais encore vivant, puisqu’il envoie de l’argent à sa famille.

Que fabrique Iffaz dans son atelier/fonderie du quartier des tombes de califes, pour le compte d’Omar Shakti, grand propriétaire terrien ? Espionnant le chantier de la maison verte, Jonas y découvre d’étranges statuettes d’or produites par Iffaz, assemblées à des systèmes électriques qui lui rappellent la « machine » de Houston. Et si Shakti tentait d’établir un lien avec le passé, s’appuyant sur les centaines d’esprits plongés en catatonie ?

Jonas vole la moitié des statuettes (la quantité transportable dans une valise…), retire Rebecca de l’hôpital et, réfugié dans la maison du docteur Mansour entreprend la fabrication de sa propre machine, imitée de celle de Huston. Dans un grand moment de folie, entouré de phénomènes électromagnétiques inquiétants (des monstres ?), il se propulse au VIIIème siècle avant JC, découvre les rituels de vie de et mort effectués sur Nitocris et arrache l’incarnation locale de Rebecca à la fascination de la reine maudite.

Malheureusement, cette longue opération a attiré l’attention de Shakti et de ses tueurs. Rebecca est confiée à Mansour, qui l’emmènera au loin, pendant que Jonas fixe l’attention des poursuivants. Finalement capturé par Shakti, il accepte de se mettre à son service et de construire une nouvelle machine, plus puissante, plus précise, grâce à laquelle l’esprit pourra se projeter loin dans l’espace et le temps. Une nouvelle fois, il se retrouve au service des fous, d’autant que Shakti lui fait entendre les mots du langage aklo qui lui propulsent l’esprit jusqu’à cet état psychique que l’on nomme « Leng ». Et Christiansen, en bon ingénieur, se laisse fasciner par les perspectives ouvertes par la création de la machine… Quant à Sam Lipsky, poursuivi par les sbires de Shakti, il se fait oublier dans l’arrière pays égyptien, sans argent, sans alliés autre que son nouvel amour, la « grande sœur » de Ma’mud, le gamin des rues assassiné par les séides de Shakti.

Dans l’arrière plan, une vedette de second plan du Caire, Ms Roasch, devient une soudaine célébrité, fascinant la bonne société…

Cet été-là, Erica Carlyle visite la France, manque de se faire assassiner par un fou (qui voit en elle une Lillith maléfique – à raison ?) lors d’un séjour à Biarritz, renoue avec sa peur de la mer et rencontre Rebecca Donner sur le paquebot qui la ramène aux US. La rencontre ne se passe pas très bien. Rebecca est poursuivie par des créatures cynocéphales – dans la vision d’Erica – auxquelles elle échappe de justesse avec l’aide de Ms Carlyle, qui verra quand même une de ses domestiques se faire tuer.

Cet épisode désastreux pousse Ms Carlyle à se réfugier dans son immense maison/manoir, entourée de gardes du corps, sa forteresse. Marquée par les regards qu’elle attire et par les comportements de dingue se cristallisant autour de sa personne, elle ne retourne plus à Manhattan et garde Ms Donner auprès d’elle comme femme de chambre.

Prévenu par un télégramme de Jonas, Jack Brady (qui s’était installé auprès de Ms Carlyle pour la protéger, et aussi auprès de la putain chinoise qui avait été mise enceinte par… quelque chose sur l’île du dragon gris) monte une expédition pour aller chercher Christiansen, « sinon il va devenir dingue ». Il puise dans ses relations pour rassembler une douzaine de porte-flingues, se fait financer par Ms Carlyle, qui accepte à contrecœur.

Les relations entre Shakti et Christiansen se dégradent, entre menace et utilisations abusives d’aklo par Shakti. Mourant (mort ?) Jonas passe de longs jours à dériver dans des terres étranges qu’il pense produites par son propre esprit, et où rodent les serviteurs de Nyarlathotep comme les fidèles dans anciennes alliances conclues par la famille Carlyle. Là, dans un état second, il a une perception de ce qu’est Nyarlathotep. Il est la langue de sang. Un masque se lève, et avec lui la compréhension que Shakti, Ho, Huston, Penew, tous ne sont que des exécutants, les marionnettes de quelque chose d’autre, quelque chose de plus dangereux encore…

Au moment où Shakti serre la vis pour obtenir plus vite sa machine, Brady attaque. Le combat est une victoire à la Pyrrhus. Jonas est arraché aux griffes de l’Egyptien, mais la moitié des hommes de Brady y restent, et la mort de Shakti n’est pas attestée. Les autres hommes de l’équipe, peu convaincus par la santé mentale de Brady (tout à fait discutable, en effet) l’abandonnent. Le bateau affrété par la Carlyle Shipping Co (un discret cargo de contrebande) fait naufrage quelques jours après avoir quitté le Caire. Les pouvoirs de Shakti y sont-ils pour quelque chose ?

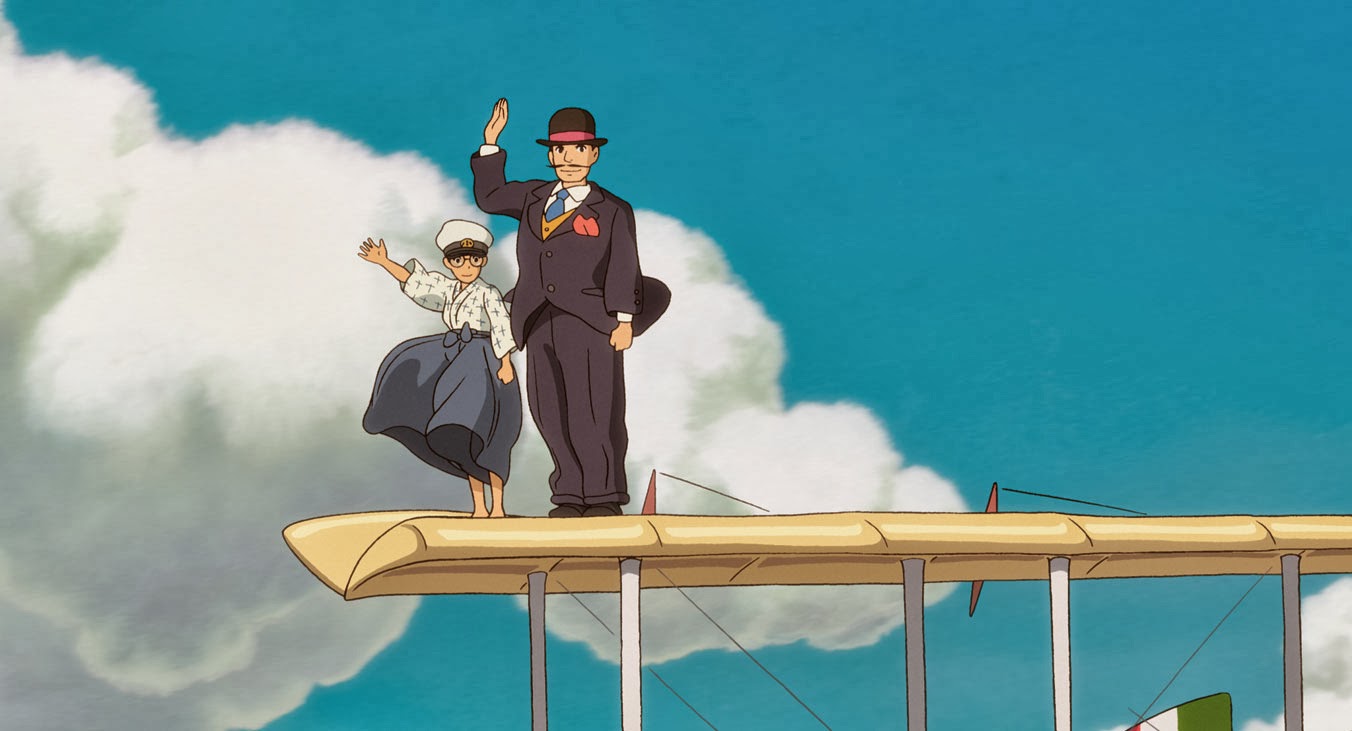

Christiansen et Brady, recueillis par un navire de guerre italien, entreprennent un prudent retour vers New York… Erica Carlyle, princesse malade au cœur de sa forteresse, les attend.

![[Publicité] Mémoire vagabonde](https://laurent.kloetzer.fr/wp-content/uploads/2014/02/MV.jpg)