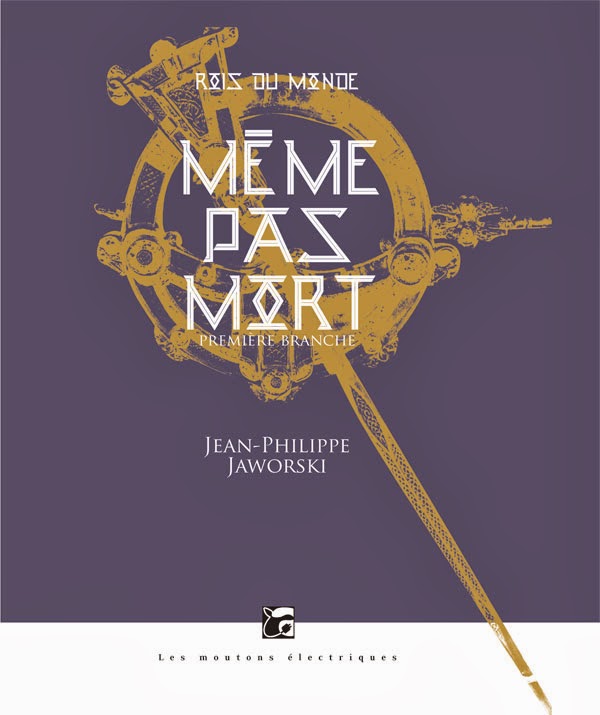

Don Benvenuto Gesufal est un sale type, pas de doute. Gouailleur, menteur, égoïste, meurtrier. Mais comme pour beaucoup d’hommes de main ayant trempé dans les grandes affaires de leur temps, ses mémoires valent la lecture. Il était là, sur la galère du Podestat, lors de la victoire du cap Scybilos qui a vu la marine de Ciudalia triompher des galères du sultan de Ressine. Il était là aussi lors des douloureuses négociations secrètes qui ont suivi, et par lesquelles son patron, tout en assurant la victoire, entendait aussi faire sa propre fortune. Il a fréquenté de près (de très près ? De trop près ?) la fille de son patron, Clarissima Ducatore, la seule des héritières du Podestat à avoir autant de sens politique que lui…

Don Benvenuto Gesufal est un sale type, pas de doute. Gouailleur, menteur, égoïste, meurtrier. Mais comme pour beaucoup d’hommes de main ayant trempé dans les grandes affaires de leur temps, ses mémoires valent la lecture. Il était là, sur la galère du Podestat, lors de la victoire du cap Scybilos qui a vu la marine de Ciudalia triompher des galères du sultan de Ressine. Il était là aussi lors des douloureuses négociations secrètes qui ont suivi, et par lesquelles son patron, tout en assurant la victoire, entendait aussi faire sa propre fortune. Il a fréquenté de près (de très près ? De trop près ?) la fille de son patron, Clarissima Ducatore, la seule des héritières du Podestat à avoir autant de sens politique que lui…

Jaworski s’y entend pour évoquer la grande cité portuaire de Ciudalia, sa Venise imaginaire. Et les galères, et les ruelles, et les prisons, et les blessures, la faim et la soif. Et l’atelier du grand peintre, et les intrigues de cour, et les voyages, et les coups tordus, les plans machiavéliques, les plans à l’intérieur des plans, les foirages, les assassinats, les surprises. A raconter tout ça, don Benvenuto révèle en plus que d’être un salopard il a aussi des opinions, des sentiments, une étrange fidélité de chien tueur qui jamais ne mord la main qui le nourrit.

Gagner la guerre est un excellent roman de fantasy, ce que j’ai lu de mieux dans le genre depuis longtemps. C’est malin, c’est bien écrit, ça se permet même un certain lyrisme bien vu, ça joue avec le genre comme un duelliste de qualité avec sa lame. La rouerie littéraire de l’auteur rejoint celle du narrateur, tout ça colle fort bien.

Jaworski a une impressionnante culture historique, les lecteurs de Te Deum pour un massacre le savent bien. Avec ce roman, il dépoussière les clichés, essaie de rendre vivant ce qui souvent n’est que convenu dans l’imaginaire renaissance de ses contemporains. On est sur les galères, on a peur avant les combats, et on se dit que les négociations entre sénateurs (pauses pipi comprises), devaient bien ressembler à ça que ce soit à Rome où à Venise : éloquence, sens de l’Etat, mots sincères, non dits et coups fourrés. Bref, de l’excellent travail et une lecture passionnante, le beau travail de l’auteur sur la langue permettant de porter ce thriller politique bien au-delà de la simple distraction.

J’aimerais maintenant regarder le roman sous un certain angle, et en souligner des qualités et quelques limitations.

Mes lecteurs savent sans doute que je suis amateur de jeux de rôle, catégorie « sur table » et que la relation entre cette activité et l’écriture m’intéresse. La pratique des jeux de rôle donne envie de raconter des histoires, de créer des univers, de jouer avec les clichés. Parfois pour le meilleur (les deux auteurs de Yama Loka terminus sont de vrais joueurs) et parfois pour le pire (ce billet a suscité des conversations intéressantes).

Le cas de Gagner la guerre est intéressant. C’est un roman de rôliste, et ça se voit. Jaworski veut faire voir, et faire sentir, et faire vivre son univers imaginaire, et j’ai senti dans sa manière tout une expérience de maître de jeu. L’univers de Gagner la guerre est son monde, son bac à sable qu’il a su transcender pour en faire un beau cadre littéraire.

J’aimerais toutefois signaler des limitations liées, je pense, à cette origine : mis à part le très amusant narrateur, les personnages semblent être les marionnettes d’une pièce de théâtre cynique et grinçante. Jamais ils ne changent, ni n’évoluent. Certains sont des PNJs préférés, je pense à main d’Argent, ou bien au capitaine Melanchter. D’autres sont des stormtroopers destinés à crever pour faire progresser l’affaire (Welf ?, tu m’entends ?). Quant à Leonide Ducatore, c’est une sorte de pendant machiavélien de la Mary-Sue : rusé, super-rusé, super-duper-rusé, trop fort pour toi, et pour moi.

Je regrette enfin la toute fin du roman, assez conventionnelle à sa manière: scène d’action finale, grosse baston, effets pyrotechniques et twist « mais en fait c’était toi ». J’espérais que le journal de Benvenuto serait mieux tenu et lui permettrait une sortie littérairement plus élégante. Mais rien de tout cela n’est venu gâcher le plaisir de lecture.

La chronique de Munin.

(que je rejoins en partie, même si j’ai beaucoup plus aimé le livre que lui)

et celle de Cédric Ferrand, qui a veillé à ne pas insulter l’avenir.