Un texte plus long que d’habitude sur ce blog, à l’occasion de la parution du désert des cieux.

Visiter des lieux qui n’existent pas est une affaire de

rencontres. On n’entre pas par hasard dans des mondes imaginaires : il

faut une personne qui vous guide pour passer la porte. Qui m’a accompagné dans

le monde de Nehwon ? Les deux voleurs les plus cools du monde, Fafhrd et

le Souricier gris, évidemment.

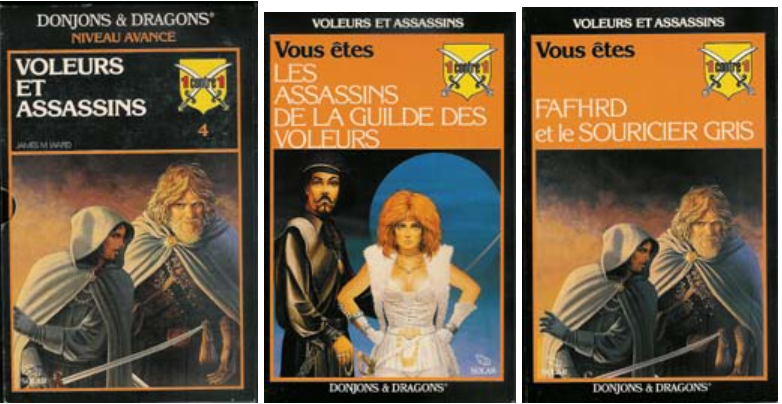

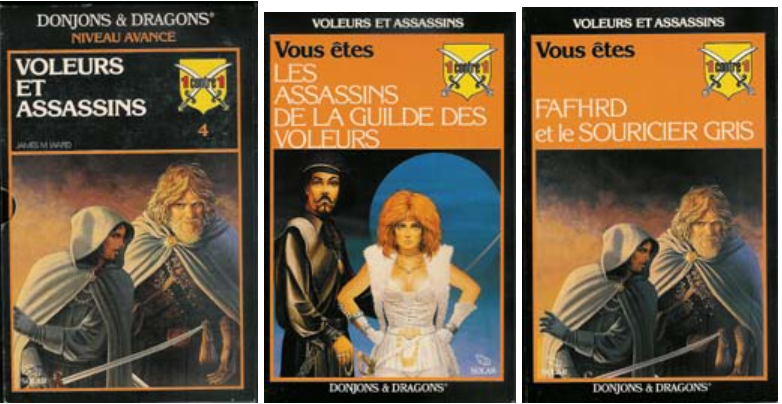

Je dois avoir une quinzaine d’années, et je joue à AD&D

au collège. Et mon meilleur pote me prête une paire de livres dont vous êtes le

héros mettant en scène deux personnages comme je n’en avais jamais vus :

Fafhrd (barbare, balaise, roux, scalde, grosse épée) et le Souricier Gris

(mince, fine moustache à la Errol Flynn, voleur, rapière, bribes de magie). Une

feuille de perso, des dessins en noir et blanc, et des embrouilles avec la

guide des voleurs ou bien celle des assassins, je ne sais plus. Ces deux gars

me plaisent tout de suite.

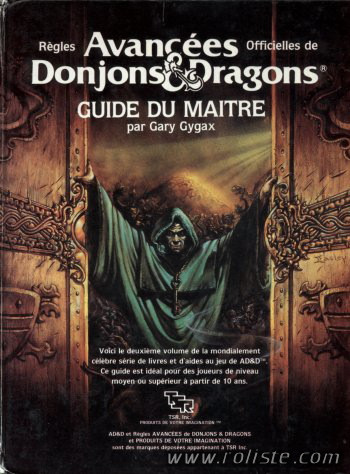

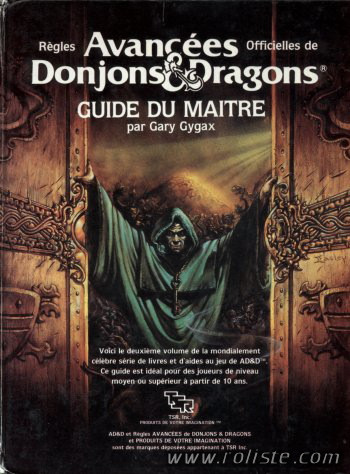

J’apprends à les connaître mieux, car à la fin du guide du

maître AD&D, ce compendium bordélique, je découvre les recommandations de

lecture de Gary G. Jack Vance, Robert Howard, Tolkien bien sûr (que j’avais

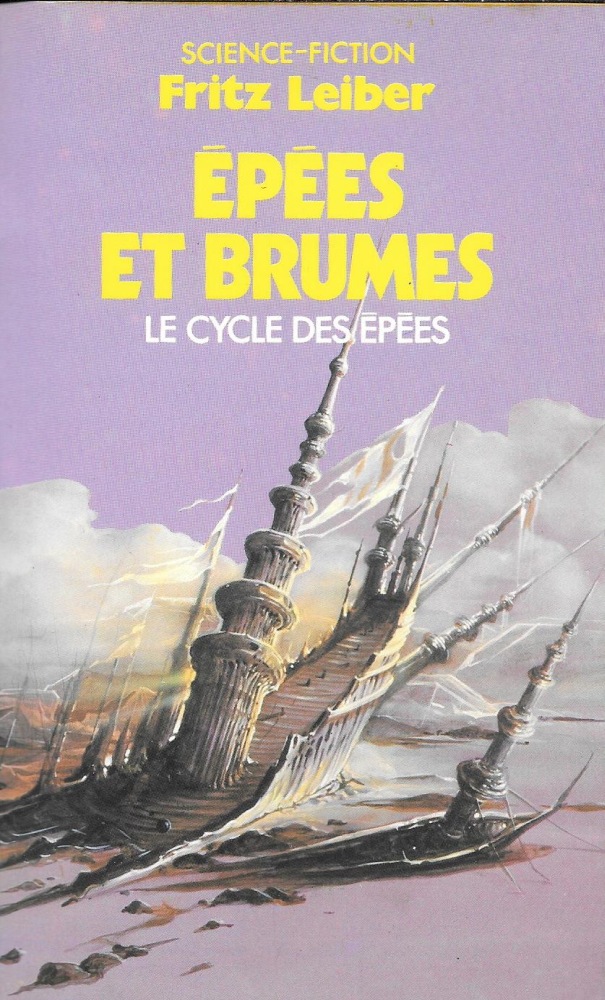

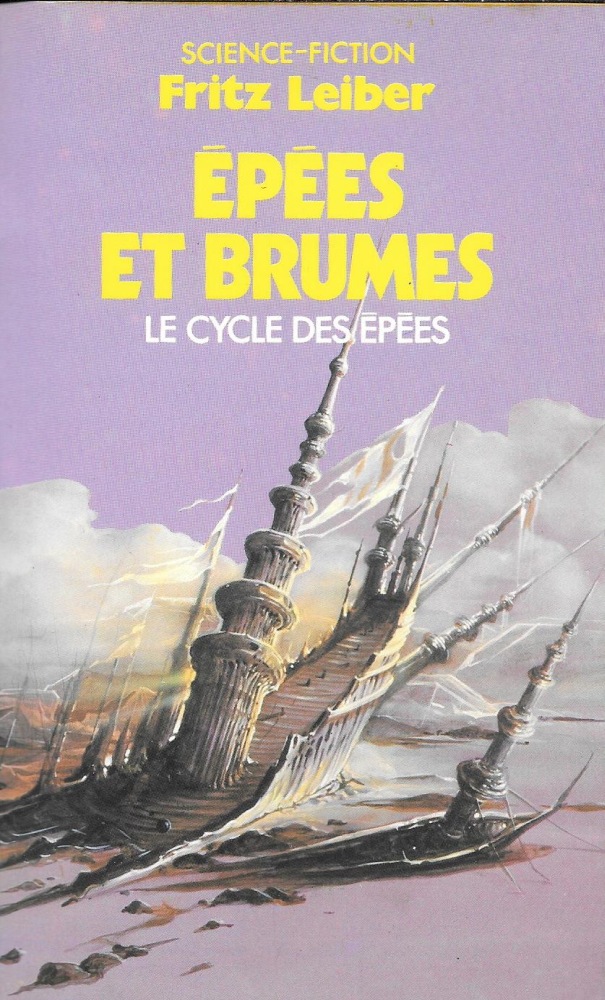

déjà lu) et surtout : Fritz Leiber, le cycle des épées. Un cycle

disparate de nouvelles mettant en scène les même deux types sympathiques

rencontrés plus haut. Des poches Presse Pocket avec ces couvertures

surréalistes zarbi de Siudmak, une demi-douzaine de tomes ne formant pas une

saga ample et sérieuse, oh non. Quatre à six histoires par volume. Des

aventures où nos héros rencontrent sorciers, voleurs, zinzins de toutes sortes

et femmes fatales, dont ils se sortent généralement les poches vides, l’humeur

mélancolique avec sur les lèvres le souvenir d’un baiser. J’étais ado, j’ai

adoré leurs sarcasmes et leur mélancolie. Le monde leur échappe, ils ne

contrôlent pas grand-chose, ils se moquent d’eux-mêmes. Et surtout, ils sont

amis, les meilleurs amis du monde. Ça ne me surprendra pas, plus tard, quand j’apprendrai

que Fafhrd, c’était Leiber, et le Souricier, Otto Fisher, et que ces deux-là

s’entendaient très bien.

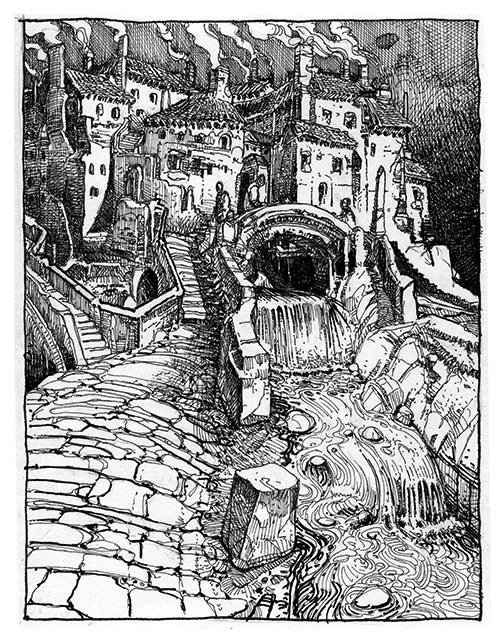

Leur ville s’appelle Lankhmar. Un peu Chicago, un peu

Constantinople, peut-être la première projection dans la fantasy de l’univers

urbain du 20ème siècle. Lankhmar, grouillante et merveilleuse, avec

son gouvernement de travers, ses marchands plein de pognon, ses mendiants et sa

guilde des voleurs. Lankhmar, au cœur du monde de Nehwon (lisez-ce nom à

l’envers, « le monde de nul temps »), un monde imaginaire aux cartes

floues, à l’histoire rêvée.

J’ai aimé les deux amis, j’ai lu toutes leurs histoires

plusieurs fois, celle avec les rats, celle avec le roi sous la mer qui n’est

pas là, celle avec les dieux en haut de la montagne, celle avec les deux frères

fous ennemis dans les souterrains de Quarmall, celle où Fafhrd devient disciple

d’Issek, celle avec les oiseaux qui crèvent les yeux, celle avec le bazar du

bizarre, celle avec le personnage qui rêve depuis sa tombe, celle où la Mort,

assise sur son trône, tue au rythme du battement de son coeur… Et tout ça a

fait partie de moi.

Des années passent. Lors d’une promenade vers la source,

Laure et moi nous inventons des personnages (c’est une activité qui nous prend

parfois, quand nous trouvons qu’il n’y a plus assez d’histoires dans notre

vie). Nous parlons de Lankhmar. Ces personnages pourraient y vivre : l’un

serait un jeune homme excentrique et timide, un sorcier aux pouvoirs bizarres.

Et l’autre, un vieux mercenaire à la jambe fatiguée, son compagnon et

assistant. Ils habiteraient au dernier étage d’une maison de passe à l’enseigne

du soleil noir, il y aurait des tentacules au plafond, et les gens viendraient

les voir pour exposer leurs problèmes, ils vivraient des sortes d’enquêtes, tu

vois ? Avec de la magie. Deux types célibataires partageant un

appartement : bien sûr nous pensons au détective de Baker Street et à son

compagnon. Nous en sommes tous les deux fans. Nous rêvons ces deux-là, Laure

s’amuse à inventer les pratiques professionnelles de ce métier qui n’existe

pas : sorcier de ville, grande magie pour tous les jours. Nous

découvrons comment la magie contraint les vêtements, les contrats ou les

questions immobilières. Nous passons du temps avec eux, puis ils s’éloignent… Laure

en reparle de temps en temps : est-ce les aventures du magicien et du

mercenaire ne pourraient pas faire de bonnes histoires à écrire ? On

pourrait faire une série de livres, on pourrait faire du YA (on n’a jamais

essayé ce genre de récit, non ?). On pourrait écrire quelque chose pour

nos filles. Oui, peut-être, si tu veux ; en vérité je n’y crois pas tellement,

je n’y crois pas assez.

Les histoires se cristallisent quand elles veulent et quand

on peut. Dix après avoir inventé le sorcier et son compagnon, nous écrivons une

nouvelle les mettant en scène. J’avais pris peu de notes, alors on se rappelait

surtout l’impression qu’ils nous avaient fait, leurs caractères, pas

grand-chose de plus ; nous réinventons la plupart des détails, comme par

exemple, leurs noms. La nouvelle s’appelle « à l’enseigne du soleil

noir », et elle commence comme ça :

Je m’appelle Yors, j’ai beau être boiteux, je me

considère plutôt comme un dur à cuire. J’ai été marin sur une galère de la Mer

Intérieure, docker sur le port, sergent dans l’armée du Suzerain…

J’ai connu les batailles, les blessures et les naufrages, j’ai toujours su me

débrouiller et m’en sortir, plus ou moins entier. Mais maintenant je ne suis

plus tout jeune, je cherche un peu de stabilité et de tranquillité, alors je

suis entré au service de ce drôle de type, à l’enseigne du soleil noir.

Elle fait 80 000 signes. Il y a dedans Noon, Yors, une belle

voleuse, un médaillon perdu et un drôle de ratier. Et déjà, l’attention aux

détails, l’aversion de Noon pour les dettes, son goût pour la liberté, son

attention aux choses minuscules qui révèlent le tout. On voudrait que ce texte

soit lisible par les adultes et les enfants. Marguerite, alors âgée de onze ans,

le lit et nous dit que oui, c’est cool, les personnages sont bien, mais on

aimerait savoir plein de trucs en plus à leur sujet. Où Yors et Noon se

sont-ils rencontrés ? Pourquoi se sont-ils installés ensemble ? D’où, et

comment, et quoi, et pourquoi ?

Deux ans plus tard, parce que la pandémie douche un peu nos

envies de SF, nous reprenons la même histoire, depuis le tout début ; tout

réécrire, sans relire, de mémoire encore. Le souvenir d’un souvenir. Yors

cherche du boulot, à la porte de l’Est. Arrive un jeune homme un peu

excentrique et très riche qui dit s’appeler Noon, mais on sait tout de suite

que ce n’est pas son vrai nom. Finalement Noon n’est pas aussi fortuné qu’on

pense et il va falloir trouver du travail, et ce sera de la sorcellerie.

Nous sommes dans la ville aux mille fumées, notre ville,

plus Constantinople que Chicago (parce que j’aime l’histoire antique) ; des

gens vivent ici, et y travaillent (parce que le travail des gens est important

pour Laure). Les eunuques tiennent le palais, les pauvres tirent le diable par

la queue et Yors est un homme qui se sent vieillir. Mais heureusement, il a

croisé Noon, et vivre dans le même monde que Noon, c’est merveilleux, parce que

Noon prend les choses à sa manière, par la bande, par au-dessus, par l’au-delà,

et l’impossible devient possible. Pour celui qui sait voir, le monde est plus

vaste, plus effrayant peut-être, plus beau certainement. Les portes s’ouvrent

qui étaient fermées à jamais, les chaînes se rompent, ce qui était perdu est

retrouvé, les amants séparés sont réunis.

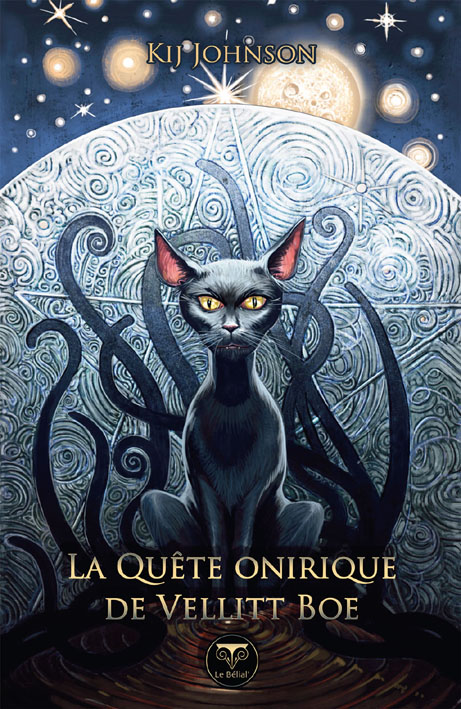

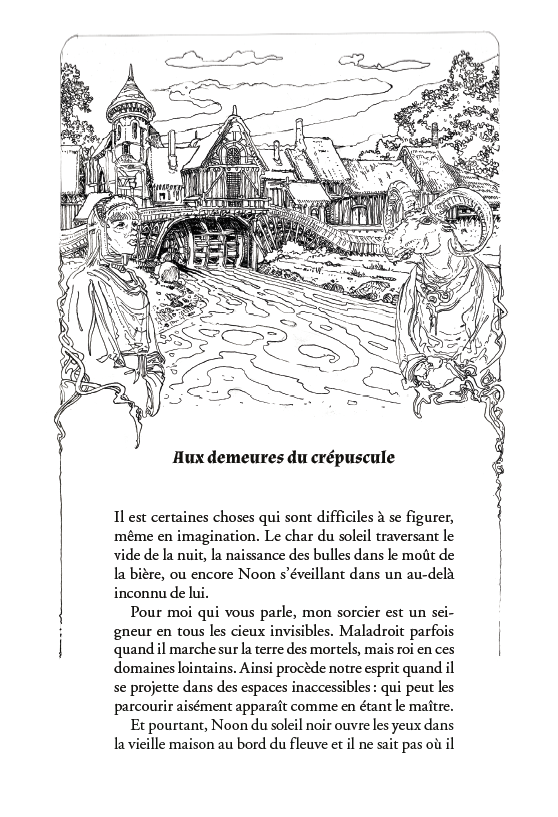

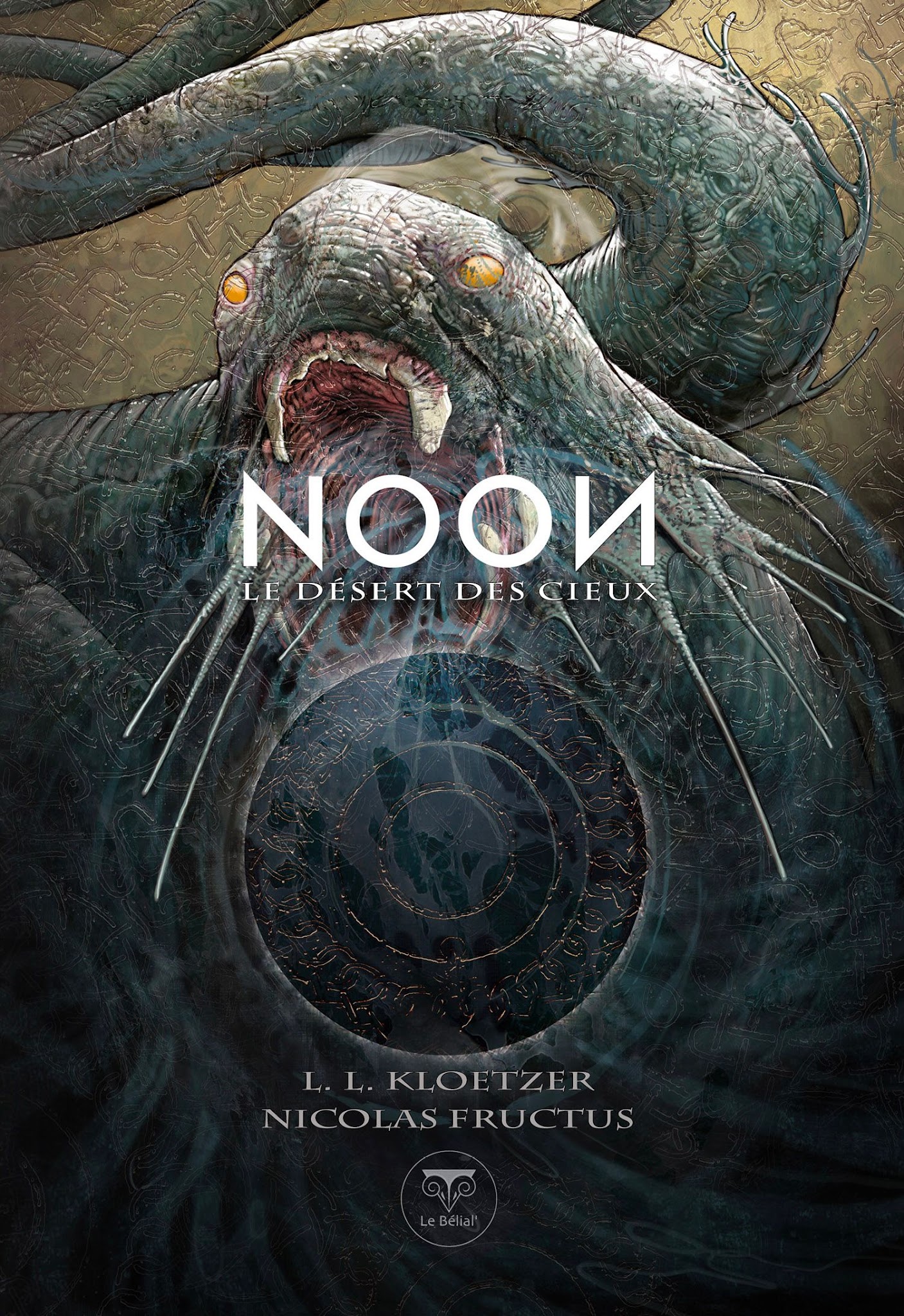

Olivier du Bélial, nous a fait rencontrer Nicolas, qui aime

les cités imaginaires, les magiciens et les hommes-serpents autant que nous.

Pour Nicolas, la fantasy est une affaire sérieuse, les personnages sont

présents et les bâtiments sont à la fois habités et vivants. Pour lui comme

pour nous ces histoires sont ouvertes et les illustrations, comme les textes,

sont une invitation, à ouvrir le monde, à créer des espaces de liberté.

Voilà, ça s’est passé comme ça. Noon et Yors et Meg ont

maintenant leur lot d’aventures (trois livres !) : avec le jeune

homme riche plongé dans les ennuis, les ramasseurs de morts, les princes

mingols en goguette, les dieux contrariés. Le magicien parvient, d’une certaine

façon, à se rapprocher du Suzerain et ce grand pudique apprend deux ou trois

trucs au sujet de l’amour.

Nous, nous sommes heureux d’avoir vu ce monde apparaître,

dans nos rêves, dans nos souvenirs, dans les dessins de Nicolas, comme une

image qui se révèle derrière une vitre embuée. à vous de le découvrir, si vous le

souhaitez.

Sundered

from us by gulfs of time and stranger dimensions dreams the ancient world of

Nehwon with its towers and skulls and jewels, its swords and sorceries.