Je vous propose ici de (re)lire l’article écrit pour le Bifrost spécial Lovecraft sur l’appel de Cthulhu, la nouvelle. J’en livre ici une analyse de passionné, dans le seul but de vous convaincre de relire Lovecraft !

—

Introduction et description

Démons

et merveilles[1], voici

ce que m’apporte la lecture de Lovecraft.

Démons

et merveilles liés, la découverte d’un mal immense, absurde, s’accompagnant de

visions et de sensations extraordinaires. Les récits du « mythe » ne

me terrorisent pas, ils provoquent chez moi, quand ils sont réussis, ce

sentiment que les anglais appellent awe, la terreur stupéfaite de Moïse au

Sinaï, d’Elie entendant passer Dieu silencieux comme un souffle. Un

émerveillement cosmique.

J’ai

lu trop jeune l’appel de Cthulhu, je

voulais de la terreur, et comprendre pourquoi les joueurs de jeu de rôle

faisaient tout un foin de cet auteur. Le récit m’a paru froid et

ennuyeux ; heureusement, j’y suis revenu plus tard, et j’y ai trouvé des

trésors. Je voudrais dans ce petit article proposer une lecture admirative et

technique d’un des textes les plus fameux du gentleman de Providence.

Rappelons-en

le propos et l’organisation : après un paragraphe introductif brillant, très

souvent cité[2], nous

lisons les notes de Francis Wayland Thurston, de Boston, qui reprend et

complète les travaux de son oncle défunt, le professeur Angell. Celui-ci

rapporte les rêves étranges vécus en mars 1925 par un sculpteur, Henry A.

Wilcox, qu’il rapproche d’autres rêves survenus à des personnes

« sensibles » dans le monde. Grondements, cités sous-marines, paroles

mystérieuses : Cthulhu ftaghn !.

Dans une seconde partie, on comprend l’intérêt suscité par les rêves de Wilcox

chez Angell en découvrant le témoignage datant de 1908 de l’inspecteur Legrasse

qui, à la nouvelle Orléans, a démonté un culte « sataniste » adorant

le même fameux Cthulhu. Thurston se

passionne alors en anthropologue pour ce culte dont il analyse les croyances à

travers le témoignage d’un prisonnier de Legrasse. Puis, à travers un article

de journal, il remonte au récit d’un capitaine norvégien ayant vécu la plus

terrifiante des aventures dans le pacifique en ce fameux moi de Mars 1925. La

distance intellectuelle cède peu à peu place à la terreur, comme Thurston se

rend compte que les croyances folles des adeptes des Grands Anciens pourraient

être basées sur des faits et que toutes les personnes ayant fait ses

recoupements où ayant été confrontées à ces faits sont mortes dans des

circonstances mystérieuses. Thurston sait que ce sera alors bientôt son tour et

le lecteur comprend que le sien, de tour, viendra aussi.

Structure du récit

Comment

souvent chez Lovecraft, le récit est construit par un motif en spirale,

approchant de plus en plus près une vision livrée dans la toute fin du texte.

Partant d’un point de vue rationnel (Thurston et Angell sont tous deux des

scientifiques) on aborde les faits les plus étranges de manière dépassionnée,

par un jeu d’allers retours entre les faits et leur remise en question,

jusqu’au déchirement final de l’horizon du témoin.

L’appel a ceci de particulier que la

vision est double : en premier, la révélation faite à Legrasse (et,

indirectement, à Angell) de l’existence d’un culte mondial, archaïque, révérant

des puissances « venues des étoiles » endormies depuis le début de

l’humanité. N’est pas mort qui a jamais

dort… Les étranges statuettes, les corrélations entre les témoignages

construisent cette révélation terrifiante. Seconde vision : la cité surgie

du fond de l’océan, aux formes impossibles, ruisselante de vase, où s’éveille

un géant dont on ne peut dire ni la substance

ni la taille.

Comment

faire croire le temps d’un récit à de telles incongruités ? L’art narratif

de Lovecraft est de savamment fusionner ses créations avec le réel. Il nous abreuve

de factuel pour nous faire accepter ses rêves. L’appel est avant tout un

dossier, une pile de papiers rassemblés par deux scientifiques successifs,

Angell puis Thurston ; en suivant le texte nous avons l’impression de lire

des pages et des pages de pattes de mouches, de coupures de journaux, de

rapports de police, de témoignages. Les éléments matériels mentionnés par le

récit sont nombreux. Sous nos yeux, nous avons :

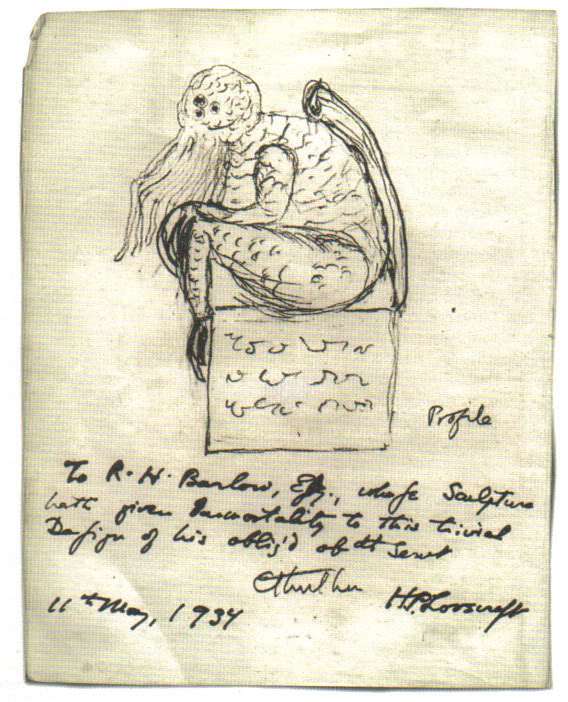

- Un « étrange bas-relief d’argile », un objet bizarre sculpté par Wilcox

- Des notes, « sans aucune prétention littéraire », sous le titre Culte de Cthulhu, divisées en deux parties :

- 1925 – Rêves et œuvres d’Après-Rêves d’H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island

- Notes sur le récit des rêves reçus par les correspondants du Dr. Angell

- Coupures de presses sur des troubles survenus partout dans le monde.

- Récit de l’inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle Orléans, Louisiane. Notes à propos de ce dernier et la relation du Prof. Webb.

- Une statuette de pierre, grotesque, repoussante, et apparemment très ancienne.

- La même statuette, rapportée par Johansen

- Le Sydney Bulletin du 18 avril 1925

- Le manuscrit de Johansen, en anglais, censé traiter de « questions techniques ».

Le

lecteur est un enquêteur, qui, à la suite de Thurston, lit et interprète des

témoignages. Aucune vérité ne lui est imposée, à lui de croire où non ce qu’on

lui dit, à lui de se référer à ces éléments factuels que le récit égrène :

dates, coupures de journaux, personnes réelles dont l’adresse est fournie. Aucun

chantage affectif, aucun pathos, aucune embrouille dans le récit lovecraftien,

d’où sa réelle froideur. Ce style détaché, cette apparente objectivité, la

référence permanente au rationalisme de Thurston, tout ancre le lecteur dans la

posture d’un chercheur à qui on donne peu à peu les pièces d’un puzzle

halluciné.

Habilement,

Lovecraft ne cite presque jamais le verbatim des articles de journaux ou des

témoignages. Le filtre de la synthèse effectuée par Angell puis Thurston permet

de maintenir le rythme du récit, de faire émerger les points saillants des

documents et éléments du dossier. Et par ce canal rationnel, il nous emmène de

plus en plus loin dans le rêve.

Compréhension

L’univers

du récit me paraît structuré en trois cercles : le cercle de la

raison : les Blancs éduqués de la Nouvelle Angleterre, les hommes des

sociétés savantes, les compte-rendu de journaux ou de police ; le cercle des

croyances : domaine des Noirs, des squatters, des Inuits ou des Blancs peu

éduqués. De ce cercle proviennent rumeurs, délires, folies, sujettes évidemment

à caution. Puis le cercle des inspirations et de la folie, celui des Dieux

endormis, des espaces sous-marins et du Necronomicon. C’est ce dernier cercle

que nous sommes venus contempler et que l’on va nous offrir, à travers de

nombreux intermédiaires.

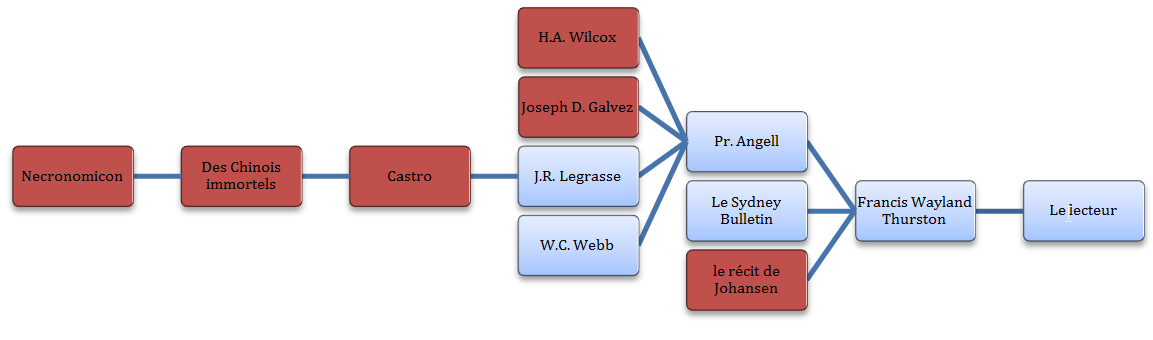

La

folie nous apparaît ainsi à travers de nombreux filtres. Jamais Thurston ne

pose les yeux sur le Necronomicon : une citation de ce dernier nous

parvient à travers Thurston, lisant Angell, interviewant Legrasse, interrogeant

Castro, lui-même suivant l’enseignement d’ « immortels chinois »

lui rapportant le contenu du fameux livre ! Pas moins de 7 intermédiaires,

donc, entre le tome maudit et le lecteur, qui dit mieux ?

Comment percevons-nous d’ailleurs le monde lointain, sinon à travers des rapports, des

lectures et des témoignages indirects ?

D’autant

que l’espace imaginaire créé par Lovecraft ne souffre d’aucune des faiblesses

congénitales à ce genre de choses : il n’a rien d’anthropocentrique, toutes

les tentatives de le délimiter et de le définir se heurtent aux limites de la

perception et de la compréhension : quelle est la taille des Grands Anciens ? Et la matérialité du grand Cthulhu

lui-même ? La précision de la description des statuettes ne fait que

souligner le flou (plein de conditionnels) sur la nature réelle des Anciens :

d’où viennent-ils ? Dorment-ils ? Peut-on vraiment croire un cultiste

qui s’est fait tabasser dans les prisons de la Nouvelle Orléans par l’inspecteur

Legrasse ? Le nom Cthulhu lui-même a été arrangé pour être imprononçable,

approximatif, pour qu’apparaisse évidente son origine étrangère.

Je

trouve deux limites à la construction imaginaire lovecraftienne : la

vision très datée et raciste opposant Blancs-civilisés-raisonnables aux

Etrangers (Noirs, Inuits…)–rêveurs–sauvages. Et un petit détail : il est

peu probable qu’un scientifique ait avoué ne pas pouvoir du tout identifier la

pierre des statuettes, il aurait au moins proposé une hypothèse[3].

Des

adorateurs, de la manière dont s’organisent ces cultes archaïques, on ne sait

rien, et à partir de ce qu’il ignore, le lecteur peut enflammer son

imagination. Projeter ses propres hypothèses, ses fantasmes. S’appuyant sur une

réalité totalement crédible, Lovecraft nous laisse ainsi entrevoir et peupler de

nos fantasmes un monde flou, imprécis, immense et terrifiant. Démons et

merveilles.

[1] Le

recueil paru chez 10/18 autour des récits du Contrées du rêve s’intitulait

ainsi. Ce titre semble être un pur choix éditorial français.

[2] Ce qu’il y a de plus pitoyable au monde,

c’est, je crois, l’incapacité de l’esprit humain à relier tout ce qu’il renferme.

Nous vivons sur une île placide d’ignorance… (traduction Claude Gilbert)

[3] Par exemple : « une forme très rare de stéatite précambrienne ».