Pourquoi m’être acharné à lire les Contrées du rêve ?

Un chemin obscur relie ces terres à l’archipel de C. Priest où aux récits fous que Gérard de Nerval a rapportés de ses voyages dans l’au-delà dans son Aurelia.

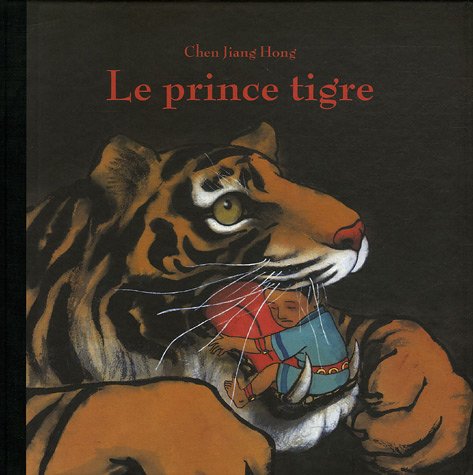

Je cherche des livres qui saisissent quelque chose de l’essence des rêves. Paradoxes, beauté, cauchemars, pulsions érotiques, glissements impossibles. J’ai essayé d’écrire de telles histoires.

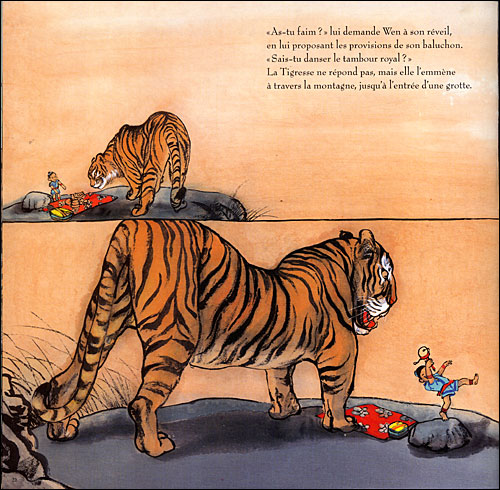

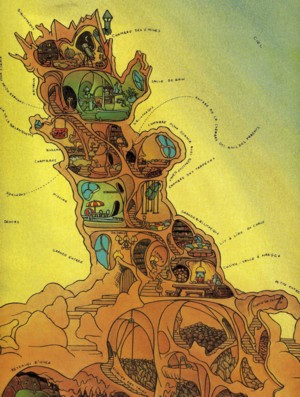

Les rêves des autres sont ennuyeux. Les Contrées du rêve de Lovecraft m’ont souvent fait bailler, j’ai dû me forcer pour lire les délires de Nerval. Et c’est à cause de leur érotisme prononcé que j’ai tenu bon dans les îles de Christopher Priest. Ecrire le rêve force à être concis, dense, à savoir faire glisser les scènes, à réussir à capturer des paradoxes de la vie inconsciente, sans les forcer. Alice documente bien la géographie des rêves, chutes et portes minuscules, océans de larmes où l’on ce noie. Randolph Carter visite des pays à la géographie bizarre, il quitte le pays des dholes par une échelle jetée depuis un cimetière, une éternité plus haut. Il navigue, vole, s’égare dans des labyrinthes, tombe dans des puits. Les paradoxes de la géographie de l’archipel du rêve, eux, sont documentés par Chester Kammerston dans l’introduction des insulaires : lieux aux noms flous, répétitifs, parcourus par des activités absurdes en écho d’une île à l’autre. Parcours incertains, routes maritimes ne favorisant que l’errance du voyageur. Chez Nerval, les visions fantastiques allant de Paris, des salons jusqu’au sommet d’Olympes terrifiantes n’ont même plus besoin de ces transitions : contrairement à Priest et à Lovecraft, Nerval n’a pas tenté de stabiliser ses univers oniriques dans des terres imaginaires dans lesquelles revenir coller des récits, écrire des histoires reste leur ambition. L’Aurelia de Nerval est un pur rapport d’explorations et de visions, le compte-rendu d’un voyage effectué dans un au-delà souvent visité, jamais documenté.

Ecrire les rêves est une forme de distillation. Ecarter les motifs trop fades, donner une forme à ce qui n’en n’a pas. Reproduire sans figer, garder un oeil intérieur ouvert dans les moments de demi-sommeil, savoir que ça ne rendra peut-être (sûrement) rien. Et que tout se déchirera et disparaîtra à l’éveil, les douceurs, les cauchemars, les femmes à la beauté vénéneuse et que nous frissonnerons dans le froid du petit matin.