Suite de notre exploration de l’univers foutraque de Wes Anderson.

Fantastic Mr Fox est un film d’animation adapté d’un roman très marrant de Roal

Dahl dont il respecte grosso-modo la trame. Mais les personnages parlent comme

des personnages de Wes Anderson, comme des adultes avec des problèmes d’adultes

(tu es sûr que c’est le moment d’acheter ? Est-ce qu’on va avoir un

deuxième enfant ?), on y trouve un ado mal dans sa peau, des minorités en

mal d’intégration et un paquet de trucs bizarres.

Le film a beaucoup de charme mais dégage l’impression d’un truc bancal, pas

vraiment pour enfants (nos filles n’ont pas accroché, peut-être étaient-elles

trop petites ?), balançant entre la frénésie narrative et la comédie de

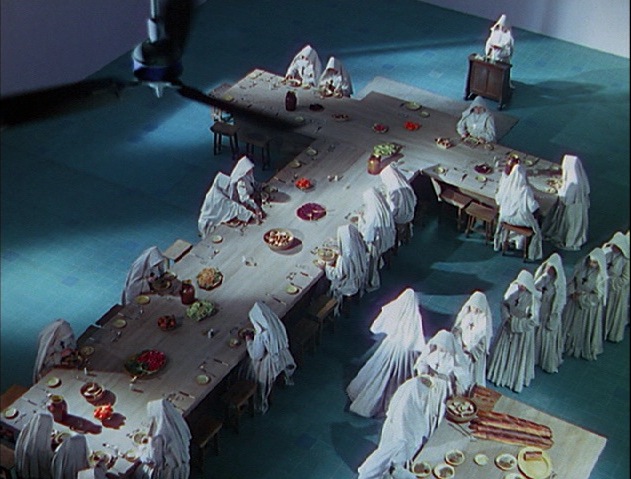

dialogues. Quelques scènes, toutefois, sont magnifiques (la rencontre avec

Canis lupus, notamment) et le personnage de Fox est très réussi.