Un ami proche (appelons-le Mitch), écrivain, a eu l’occasion de discuter littérature avec Bob, le fameux éditeur. Pour être exact, Bob entendait donner à Mitch des conseils bien sentis concernant la rédaction de romans à succès. Quand Mitch arrive dans le bureau de Bob, il voit un livre posé bien en vue.

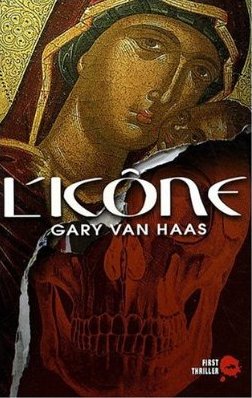

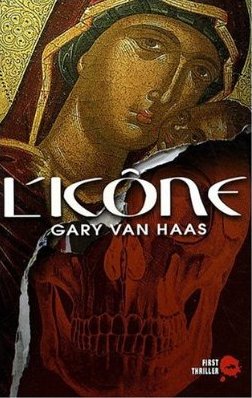

« L’Icône » (The Ikon), roman de Gary Van Haas, publié aux éditions First, collection Thriller. Apparemment, Bob veut s’en servir comme exempla pour sa discussion.

Je leur laisse la parole.

– Bon, mon petit Mitch, il y a dans ces 359 pages toutes les leçons dont tu as besoin pour sortir de ton ornière littéraire, tes bouquins de fantasy expérimentaux avec des fleurs que personne ne lit.

– Je n’écris pas de…

– Sssht. Première leçon, le petit Gary sait planter un héros. Un baraqué, beau gosse, quarante ans bien conservés, la classe. Californien. Artiste. Musclé. Avec des cheveux longs « signes de son passé rebelle ». Il peut être joué par Brad Pitt avec des cheveux longs. Ou Russel Crowe avec des cheveux longs.

– Heu… Le 4 de couv dit que c’est Pierce Brosnan, qui va le jouer.

– OK. Pierce Brosnan avec des cheveux longs. Ensuite, on raffine le héros avec des petites touches super cool. Il se bat à l’épée… Ça fournit une belle scène d’ouverture et une baston finale. Ensuite, il est peintre.

– Mais c’est super dur d’avoir un héros peintre. Je connais rien à la peinture, moi.

– On s’en fout, Gary non plus n’y connait rien. Tu asperges de noms de peintres connus, Goya, Titien, tout ça. Et quand le héros peint pour un moment clef de l’intrigue, tu fais comme lui. Dix lignes, pas plus. Il plonge son pinceau dans la couleur, et tout et tout, et à la fin « il se sentait comme s’il avait fait l’amour à la plus belle des femmes. Son oeuvre était parfaite ».

– Mais c’est n’imp…

– Ssht. Enfin, accroche toi, notre héros est un ancien prêtre.

– Ah, cool. On le voit prier ? On parle de sa foi ?

– Oh la non, faut pas s’embêter avec ça. Ancien prêtre, ça servira dans l’intrigue, pour dire que la religion est mauvaise et qu’il s’est fait violer par un curé pédophile quand il était petit.

– Tu blagues, là…

– Oui. Non. On s’en fout. Ça fait classe. J’imagine que Pierce Brosnan mettra une soutane. Bref, ce mec, il est romantique, les gonzesses aiment les curés défroqués. Parlons de l’histoire, maintenant. Une intrigue de la mort. Elle tourne autour d’une icône, d’un parchemin essénien, d’antiquités maléfiques… Il y a un gros mystère sur la nature même de la religion, tu vois…

– Jésus couchait avec Marie Madeleine?

– Ah, tiens, je croyais que tu ne l’avais pas lu ? Mais non je blague. Enfin non, disons qu’il y a plusieurs gros mystères, tu vois…

– Du genre, le Christ n’est pas mort sur la croix ? Les manuscrits gnostiques, tous ces trucs là ?

– Écoute, si tu l’as lu, on peut s’arrêter là. Disons qu’il y a de bons gros mystère des familles, voilà. Autre point important, le décor. De l’exotisme attirant. L’histoire va se dérouler en Grèce, à Mykonos.

– Moi, je voyage rarement. C’est dur d’écrire des romans qui se passent à l’étranger…

– Fais comme Gary. Il a tout pigé. Tu passes une semaine là-bas. Tu ne décris que des endroits pour touristes : les bars à touristes, le port à touristes, les boutiques à touristes, les villas qu’on voit par les grilles, les yachts qu’on voit de loin, les églises pour touristes. Quand tu veux faire culturel, tu recopies deux paragraphes de ton guide. Ou alors, Wikipedia. Les Grecs, tu les gardes pour les seconds rôles, tu en parles, mais seulement avec des clichés : soit des sortes de Turcs bien suants, bavards, menteurs et sympathiques. Soit de beaux jeunes pédés avec des noms en -os. Plus une mama qui fait bien la cuisine. N’oublie pas de ponctuer les répliques de mots grecs, tu les trouveras dans le guide de conversation du lonely planet. A la fin, le lecteur aura l’impression de savoir parler grec. « Entaxi ? »

– Mais c’est complètement déb…

– Shhht. N’oublie pas le placement de marques. Gucci, Mercedes, Armani… Nomme les boutiques, les fringues. Les boîtes finiront par payer, pour ça. Et, attends un peu, il faut des méchants. Là, il a eu une idée incroyable…

– … un ancien nazi ?

– Tu l’as lu ! Je le savais. Merde.

– Mais non.

– Dur de te croire. En plus, tu rajoutes des meurtres avec du sang, deux scènes de sexe (un peu explicites. Il faut parler du clitoris et des nichons de la fille, ce genre de choses), des agents secrets du Mossad, du Vatican, un bossu qui ressemble au gentil Quasimodo…

– Quasimodo n’est pas gentil. Sauf chez Disney.

– T’es sûr ? Gary dit le contraire. Bon, je crois que j’oublie rien… Si, des scènes de bateau, de la plongée, des antiquités, des visions de templiers en grande robe (elles servent juste à faire joli, pas la peine de faire de la psychologie) et une grosse baston finale avec trois retournements, quatre révélations, tout le monde qui meurt et tout qui explose. Happy End. Voilà. Ça, c’est un livre. Puissant. Fort. Vendable. Écris-moi ça, je te signe, j’en place 200 000, je déforeste la forêt des Landes pour faire de toi le nouveau Dan Brown.

– Le héros embrasse la nana dans la scène finale, au moins ?

– Euh, je crois, je ne sais plus. Dans le film, il le fera, c’est sûr… Elle sera jouée par Catherine Zeta Jones. Au boulot, mon petit ! Bottes-toi le cul !

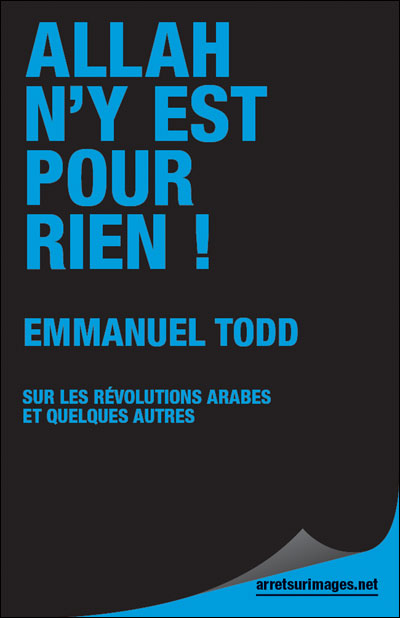

Voilà un livre très court, publié par @rret sur images. J’ai eu déjà l’occasion de dire la qualité du travail accompli par l’équipe de Daniel Schneiderman, dans le domaine du suivi médiatique et de l’analyse des phénomènes qui parcourent notre infosphère (pub gratuite : abonnez-vous chez eux ! Ce n’est pas très cher et l’information y est de qualité).

Voilà un livre très court, publié par @rret sur images. J’ai eu déjà l’occasion de dire la qualité du travail accompli par l’équipe de Daniel Schneiderman, dans le domaine du suivi médiatique et de l’analyse des phénomènes qui parcourent notre infosphère (pub gratuite : abonnez-vous chez eux ! Ce n’est pas très cher et l’information y est de qualité).